せん妄は手術や入院、薬剤などの影響で一時的に脳が混乱し、注意力が散漫になったり、幻覚が見えたりする状態です。原因を取り除けば回復する可能性が高い病気です。

身体と環境の変化で混乱する脳の機能不全

- 注意を向けたり、その維持が難しい

- 話のつじつまが合わなくなる

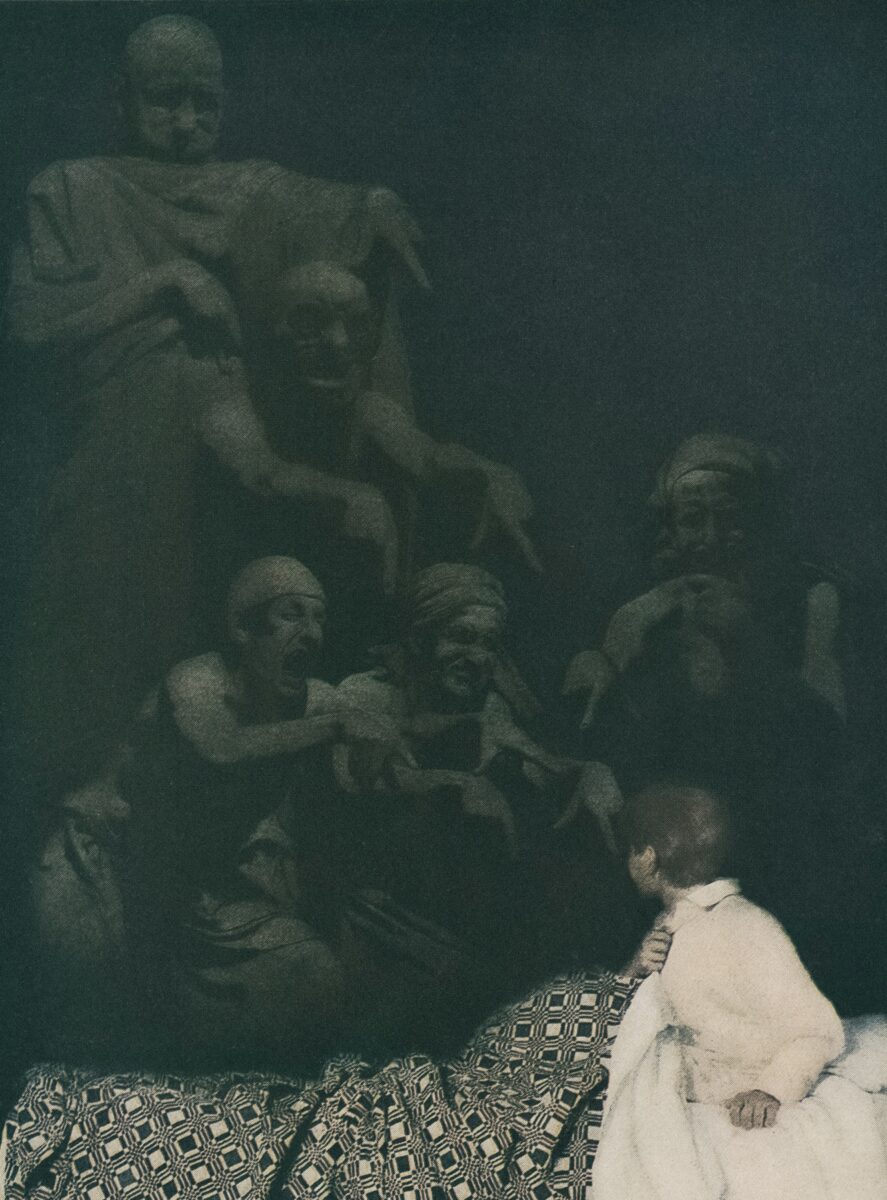

- 実際にはないものが見えたり、聞こえたりする

- 時間や場所がわからなくなる

- 急に興奮したり、逆にぼんやりしたりする

- 昼夜のリズムが逆転してしまう

- 記憶が曖昧になる

- 不安や恐怖、イライラが強くなる

1. せん妄とは? – 一時的な脳の混乱状態

皆さんは、ご家族が入院や手術の後に、急に人の見分けがつかなくなったり、話のつじつまが合わなくなったりして、まるで別人のようになってしまった、という経験はありませんか? もしかしたら、それは「せん妄」かもしれません。

せん妄は、病気や薬、手術といった身体への大きな負担や、入院という環境の急な変化などが引き金となって起こる、一時的な脳の機能不全です。よく「頭が混乱している状態」と説明されますが、例えるなら、脳が一時的にオーバーヒートして、正常に働かなくなっている状態、あるいは急な濃い霧に包まれて、周りがよく見えなくなっている状態をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

認知症との違い

せん妄は、症状が似ているためによく「認知症」と間違われますが、この二つは全く異なるものです。一番の違いは、その経過です。

| 項目 | せん妄 | 認知症 |

| 発症 | 急激(数時間~数日) | 緩やか(数ヶ月~数年) |

| 経過 | 症状が良くなったり悪くなったり波がある(特に夜間に悪化) | 症状は比較的安定している |

| 意識レベル | ぼんやりしたり、逆に興奮したりと変動が激しい | 初期ははっきりしていることが多い |

| 回復 | 原因を取り除けば、数日~数週間で回復することが多い | 基本的に進行性で、回復は難しい |

せん妄は、適切な治療によって回復が見込める病気です。しかし、せん妄をきっかけに身体の状態が悪化したり、入院期間が長引いたりすることもあるため、早期発見と適切な対応が非常に重要になります。

身体とこころの繋がり – 外因性の精神症状

私たちのこころの状態は、身体の状態と密接に繋がっています。せん妄は、身体疾患やその治療(薬物など)が原因で精神症状が引き起こされる「外因性精神疾患」の代表的なものです。脳そのものの病気だけでなく、例えば肺炎や脱水、骨折といった身体の不調が、巡り巡って脳の働きに影響を与え、混乱や幻覚といった症状を引き起こすのです。このことを知っておくと、患者さんの急な変化に驚かず、冷静に対応する助けになります。

2. 主な症状 – 心と行動に現れるサイン

せん妄の症状は非常に多彩で、人によって現れ方が異なります。また、一日の中でも症状が大きく変動するのが特徴で、「昼間は落ち着いていたのに、夜になったら急に騒ぎ出した」ということも珍しくありません。

注意障害

せん妄の最も中心的な症状です。

- 話に集中できない:

会話がすぐに途切れてしまう。 - 注意が逸れやすい:

周りの些細な物音や動きにすぐに気を取られてしまう。 - ぼーっとしている:

話しかけても反応が鈍い。

認知機能の障害

思考や記憶に関する障害です。

- 見当識障害:

今がいつ(時間)、ここがどこ(場所)なのかが分からなくなる。「家に帰る」と言って病室から出ようとすることがあります。 - 記憶障害:

少し前の出来事を思い出せない。せん妄中の出来事を覚えていないことも多いです。 - 思考の混乱:

話がまとまらず、支離滅裂になる。

知覚の障害

現実を正しく認識できなくなります。

- 幻覚・錯覚:

実際にはないものが見える「幻視」が最も多く、「虫が見える」「人が部屋にいる」などと訴えます。点滴のチューブを蛇と見間違える(錯覚)こともあります。実際にはない音が聞こえる「幻聴」も起こることがあります。 - 妄想:

「悪口を言われている」「誰かに狙われている」といった被害的な内容が多く、不安や恐怖を強める原因になります。

精神運動性の活動の変化

活動レベルが極端に変化します。

- 過活動型:

興奮して大声を出したり、ベッドから降りようとして落ち着きがなくなったりします。点滴を自分で抜いてしまうなどの危険な行動につながることもあります。 - 低活動型:

逆に、口数が少なくなり、ぼんやりと無気力な状態になります。食事を摂らなかったり、ほとんど動かなかったりするため、周りからは「おとなしい」「疲れているだけ」と見過ごされがちですが、実は危険な状態です。 - 混合型:

過活動の状態と低活動の状態を繰り返します。

睡眠・覚醒リズムの障害

- 昼夜逆転:

昼間はうとうとと眠っているのに、夜になると目が覚めて活動的になります。 - 不眠:

夜に眠れず、何度も起きたり、悪夢を見たりします。

3. 原因やきっかけ – 何がせん妄を引き起こすのか?

せん妄は、単一の原因で起こることは少なく、いくつかの要因がパズルのように組み合わさって発症します。大きく分けて、3つのグループで考えると分かりやすいです。

準備因子(もともと持っているリスク)

これらは、せん妄になりやすい「土台」となる要因です。

- 高齢(特に75歳以上)

- 認知症や脳の病気の既往

- 複数の持病がある

- アルコール多飲歴

- 栄養状態が悪い

- もともとの身体機能の低下

直接因子(直接的な引き金)

これらは、せん妄を発症させる直接的な原因です。

- 脳の病気:

脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、てんかんなど - 身体の病気:

肺炎、尿路感染症などの感染症、脱水、電解質異常、心不全、呼吸不全、肝不全、腎不全など - 薬剤:

睡眠薬、痛み止め(医療用麻薬)、ステロイド、抗パーキンソン病薬など、多くの薬が原因となり得ます。特に、複数の薬を飲んでいる場合に注意が必要です。 - 手術:

特に心臓や股関節などの大きな手術の後 - 物質離脱:

普段飲んでいるアルコールや睡眠薬を急にやめること

促進因子(せん妄を悪化させる環境要因)

これらは、せん妄の発症を後押ししたり、症状を長引かせたりする要因です。

- 環境の変化:

入院やICU(集中治療室)への入室など、慣れない環境 - 身体的苦痛:

痛み、発熱、便秘、尿意(尿道カテーテルの留置など) - 身体的拘束:

不動による強い心理的かつ身体的ストレス - 感覚の遮断:

視力や聴力の低下(メガネや補聴器が使えない状態) - 心理社会的ストレス:

不安、孤独感

4. 診断の流れ – どうやって「せん妄」と見つけるか

せん妄の診断は、パズルのピースを集めるように、様々な情報を統合して行われます。

1. 問診(患者さんやご家族からのお話)

まず、医師が患者さんご本人や、普段の様子をよく知るご家族、看護師から詳しくお話を聞きます。

- 「いつから」「どのような」症状が出たか?(急に始まったかどうかが重要です)

- 症状は一日の中で変動するか?

- もともとの持病や飲んでいるお薬は何か?

- 普段の生活の様子は?(認知症の有無などを確認します)

ご家族からの「いつもと違う」「急に様子がおかしくなった」という情報が、診断の最も重要な手がかりになります。

2. 診察と簡単なテスト

医師が患者さんの意識の状態や、見当識(時間や場所がわかっているか)、注意力などを評価します。 「今日は何月何日ですか?」「ここはどこですか?」といった質問をしたり、「特定の曜日に手を叩いてください」といった簡単なテスト(CAMという評価ツールなどが用いられます)を行ったりして、注意力が維持できるかなどを確認します。

3. 原因を探すための検査

せん妄は身体の異常のサインであることが多いため、その背景にある原因を見つけることが治療の第一歩です。

- 血液検査:

脱水や電解質の異常、感染症、肝臓や腎臓の機能などを調べます。 - 尿検査:

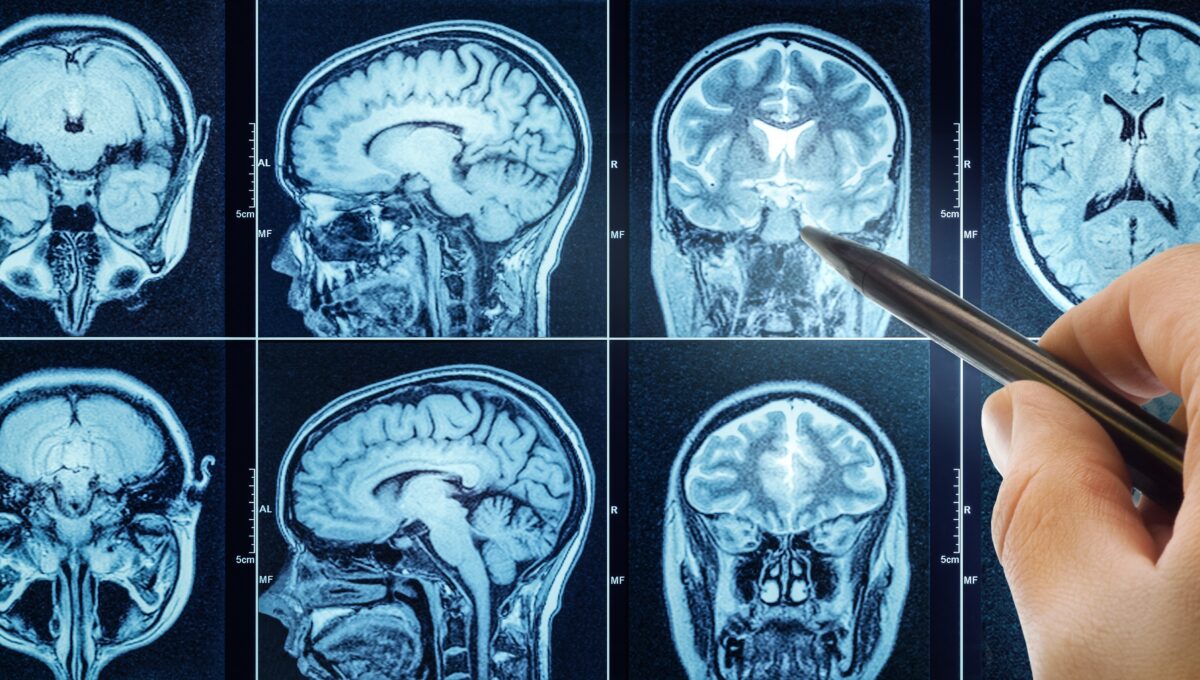

尿路感染症の有無を調べます。 - 画像検査(CT、MRIなど):

頭の中に出血や梗塞がないかなどを確認します。 - 心電図、胸部レントゲン:

心臓や肺の病気がないか調べます。 - 脳波検査:

てんかんなど、他の意識障害との区別が必要な場合に行うことがあります。

これらの情報を総合的に判断し、「せん妄」という診断に至ります。重要なのは、「せん妄」と診断すること自体よりも、その原因となっている身体の問題を突き止めることです。

5. 主な治療法 – まずは原因と環境から

せん妄の治療で最も大切なのは、せん妄を引き起こしている原因を取り除くことです。例えば、感染症が原因なら抗菌薬で治療し、脱水が原因なら点滴で水分を補給します。原因となっている薬剤があれば、可能であれば中止したり、他の薬に変更したりします。

それと同時に、患者さんが安心して過ごせる環境を整える「非薬物療法(環境調整)」が非常に重要です。

非薬物療法(環境調整)- 安心できる環境づくり

薬を使わないアプローチが治療の基本であり、中心となります。

- 安心感を与える:

穏やかに、はっきりとした口調で、繰り返し自己紹介をしたり、見守っていることを伝えたりします。 - 見当識を保つ手助け:

カレンダーや時計を患者さんから見える場所に置きます。窓から外が見える病室であれば、昼夜の感覚が分かりやすくなります。 - 適切な感覚刺激:

普段使っているメガネや補聴器を必ず装着してもらいます。ご家族の写真や使い慣れたタオルなどをそばに置くのも効果的です。 - 昼夜のリズムを整える:

日中はできるだけカーテンを開けて明るくし、散歩やリハビリなどで離床を促します。夜は照明を落とし、静かな環境を作ります。 - 身体的な苦痛を取り除く:

痛みがあれば適切に鎮痛薬を使い、便秘や排尿の問題に対応します。 - 安全の確保:

ベッドから転落しないようにベッドの高さを低くしたり、足元にセンサーマットを置いたりします。危険がない限り、身体拘束はせん妄を悪化させるため、極力避けます。

薬物療法 – 症状が激しい場合に

非薬物療法を行っても、興奮が激しくて患者さん自身の安全が脅かされたり、治療に支障が出たりする場合には、一時的に薬物療法を検討します。

- 抗精神病薬:

幻覚や妄想、強い興奮を和らげる目的で使われます。リスペリドン、クエチアピン、ハロペリドールといったお薬を、ごく少量から慎重に使用します。 - 睡眠薬:

一般的な睡眠薬(ベンゾジアゼピン系)は、せん妄を悪化させることがあるため、使用は非常に慎重に行います。不眠が強い場合には、せん妄を起こしにくいタイプの睡眠薬(ラメルテオン、スボレキサントなど)が選択されることがあります。

薬はあくまで補助的なものであり、根本的な治療は原因疾患の治療と環境調整であることを理解しておくことが大切です。

さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>

6. 回復や再発予防について

せん妄は、原因が解決されれば数日から数週間で回復する「可逆的な」状態です。しかし、高齢の患者さんなどでは、せん妄が長引いたり、完全に元の状態に戻るまでに時間がかかったりすることもあります。

回復の過程

回復期には、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、徐々に落ち着いていきます。せん妄中の記憶がない方もいれば、断片的に覚えていて、「おかしなことをしてしまった」と落ち込んだり、不安になったりする方もいます。その際は、ご本人のせいではなく、病気がそうさせたのだということを伝え、安心させてあげることが大切です。

病棟でできるせん妄の予防策

せん妄は、発症してから対応するよりも、発症を予防することが最も重要です。特にハイリスクの患者さん(高齢、認知症のある方など)が入院した際には、医療スタッフは以下のような予防的介入をチームで行います。これは「ABCDEFバンドル」という考え方に基づいています。

| 介入 | 具体的な内容 | 目的 |

| A (Assess, Prevent, and Manage Pain) | 痛みを定期的に評価し、適切に管理する | 痛みがせん妄の強い誘因になるのを防ぐ |

| B (Both Spontaneous Awakening and Breathing Trials) | 鎮静薬や人工呼吸器を毎日中断し、必要性を評価する(主にICUで) | 過剰な鎮静を避け、早期の覚醒を促す |

| C (Choice of Analgesia and Sedation) | 適切な鎮痛薬・鎮静薬を選択する(せん妄リスクの低い薬を選ぶ) | 薬剤性のせん妄を予防する |

| D (Delirium: Assess, Prevent, and Manage) | せん妄のリスクを評価し、早期発見に努める | 早期介入を可能にする |

| E (Early Mobility and Exercise) | ベッド上での運動や、可能な範囲での歩行など、早期離床を促す | 身体機能の低下を防ぎ、覚醒レベルを上げる |

| F (Family Engagement and Empowerment) | ご家族にせん妄について説明し、予防やケアに参加してもらう | 患者さんの安心感を高め、情報共有を密にする |

これらに加え、水分補給をしっかり行うこと、栄養状態を良好に保つこと、睡眠環境を整えることも、非常に効果的な予防策です。

7. 患者さんへの接し方(ご家族・看護師の皆様へ)

せん妄状態の患者さんへの対応は、ご家族や看護師にとって、精神的にも身体的にも大変なことです。しかし、適切な対応は患者さんの回復を助け、安全を守る上で不可欠です。ここでは、具体的な対応のポイントを理由と共に解説します。

基本的な心構え

- 冷静に、穏やかに:

患者さんは混乱し、不安や恐怖を感じています。周りの人が慌てたり、イライラしたりすると、その感情が伝わり、さらに患者さんの不安を煽ってしまいます。まずはこちらが冷静になることが大切です。 - 批判や否定をしない:

幻覚や妄想の内容を「そんなものはいない」「違う」と頭ごなしに否定するのは逆効果です。患者さんにとってはそれが「真実」なので、否定されると不信感や孤立感を抱き、興奮を強める原因になります。 - 本人の言動は病気の症状と理解する:

暴言や攻撃的な態度は、患者さん自身の人格ではなく、脳が混乱していることによる「症状」です。ご自身を責めたり、患者さんを責めたりしないでください。

具体的な声かけと行動

| 状況 | 具体的な声かけ・行動例 | なぜそうするのか? |

| 患者さんが混乱・興奮している時 | 「〇〇さん、私がわかりますか?看護師の△△です。ここは病院ですよ。」とゆっくり、はっきり、短い言葉で話す。 穏やかな表情で、少し低い位置から目を見て話す。 | 脳が情報を処理しきれないため、複雑な話は理解できません。 自己紹介と場所を伝えることで、現実に戻る手助け(リアリティ・オリエンテーション)をします。 見下ろされると威圧感を感じるため、安心感を与える姿勢が重要です。 |

| 幻視を訴える時 | 「虫が見えるのですね。それは怖いですね。」とまずは気持ちに寄り添い、共感する。 「私には見えないけれど、一緒に探してみましょうか?」と対応する。 部屋の照明を明るくする。 | 感情を肯定されることで、患者さんは「自分のつらさを分かってくれた」と感じ、安心します。 共感を示した上で、さりげなく現実とのズレを伝え、安全な環境(明るさ)を提供することで不安を和らげます。 |

| 「家に帰る」と病室を出ようとする時 | 「家に帰りたいのですね。何か心配なことがあるのですか?」と理由や背景にある気持ちを尋ねる。 強引に止めず、「今は夜で暗いから、朝になったらまた考えましょう」と時間をずらしたり、「その前にお茶でも飲みませんか?」と気をそらす。 | 行動の裏には、ペットが心配、戸締りが気になるなどの不安が隠れていることが多いです。 力ずくで制止すると抵抗が激しくなり危険です。 理由を聞き、気持ちを受け止め、穏やかに注意を別のことに向けるのが有効です。 |

| コミュニケーションをとる時 | 一度に多くの質問をしない。 「はい」「いいえ」で答えられるような簡単な質問(クローズドクエスチョン)から始める。 | 混乱している脳に多くの選択肢を与えると、さらに混乱してしまいます。 単純な質問でコミュニケーションの糸口を掴みます。 |

| ケアを行う前 | 「これから血圧を測りますね」「お背中を拭きますね」と、行うことを一つ一つ具体的に説明してから始める。 | 突然体に触れられると、攻撃されると感じて驚き、抵抗することがあります。 事前の説明は、患者さんの予測可能性を高め、安心に繋がります。 |

やってはいけない対応

- 議論する、言い負かそうとする:

せん妄の症状に対して、論理は通用しません。 - 大勢で取り囲む:

威圧感を与え、恐怖を増大させます。 - 身体を強く掴んだり、無理やり押さえつけたりする:

患者さんの興奮を高め、お互いに怪我をするリスクがあります。 - 本人を無視して家族やスタッフ同士で話す:

疎外感や不信感を抱かせます。

せん妄のケアは根気が必要です。一人で抱え込まず、医療スタッフや他の家族と情報を共有し、チームで対応することが大切です。

8. 当院でできること

神楽坂メンタルクリニックでは、せん妄に関するご相談や、せん妄から回復された後のフォローアップに対応しております。

- 専門医による診断と評価:

せん妄の症状なのか、あるいは他の精神疾患(うつ病や不安障害など)が隠れていないか、専門的な視点から診断します。 - 原因の考察と助言:

患者さんの背景にある身体疾患や服用されているお薬などを考慮し、せん妄のリスクや原因について、かかりつけの先生と連携するための情報提供や助言を行います。 - 薬物療法の調整:

せん妄の回復後も不眠や不安が続く場合、せん妄のリスクが低い薬剤を選択し、慎重に処方や調整を行います。 - ご家族へのサポートと指導:

せん妄の患者さんへの対応に悩むご家族に対し、具体的な接し方や、再発予防のために家庭でできることについて、医師が詳しくご説明し、ご相談に応じます。 - リエゾン・コンサルテーション:

地域の病院と連携し、入院中の患者さんのせんも対策について情報提供を行うことも可能です。

現在、当院では心理士によるカウンセリングは準備中ですが、医師による丁寧な問診と指導を通して、患者さんとご家族が安心して療養生活を送れるよう、サポートさせていただきます。せん妄について気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。

1

2