飲酒のコントロールが効かなくなり、ご自身の心身の健康や社会生活に問題が生じてしまう病気です。専門的な治療と周囲のサポートで回復は可能です。一人で悩まず、ぜひ当院へご相談ください。

止められない飲酒、コントロールを失う病

- 思ったよりずっと多く飲んでしまう

- お酒を減らそう、やめようと思ってもできない

- 飲酒や二日酔いに多くの時間を費やす

- お酒を飲みたいという強い欲求(がある

- 飲酒が原因で大切な役割を果たせない

- お酒で問題が起きているのに飲み続ける

- 他の楽しみより飲酒を優先してしまう

- だんだんお酒の量が増える

1. この病気とは?

アルコール依存症は、現在では「アルコール使用障害」という診断名で呼ばれる、脳の病気の一つです。

「自分は意志が弱いからお酒をやめられないんだ」とご自身を責めていませんか?それは間違いです。アルコール依存症は、意志の強さや性格の問題ではありません。長期間にわたって大量のアルコールを摂取し続けることで、脳の仕組みそのものが変化してしまい、飲酒のコントロールがきかなくなってしまう病気なのです。

車に例えるなら、アクセルとブレーキの両方が壊れてしまった状態です。「飲みたい」というアクセルは踏みっぱなしになり、「もうやめよう」というブレーキが全く効かなくなります。その結果、自分の身体や心、そして家族や仕事といった大切なものに悪影響が出ていると頭では分かっていても、飲酒が止まらなくなってしまうのです。

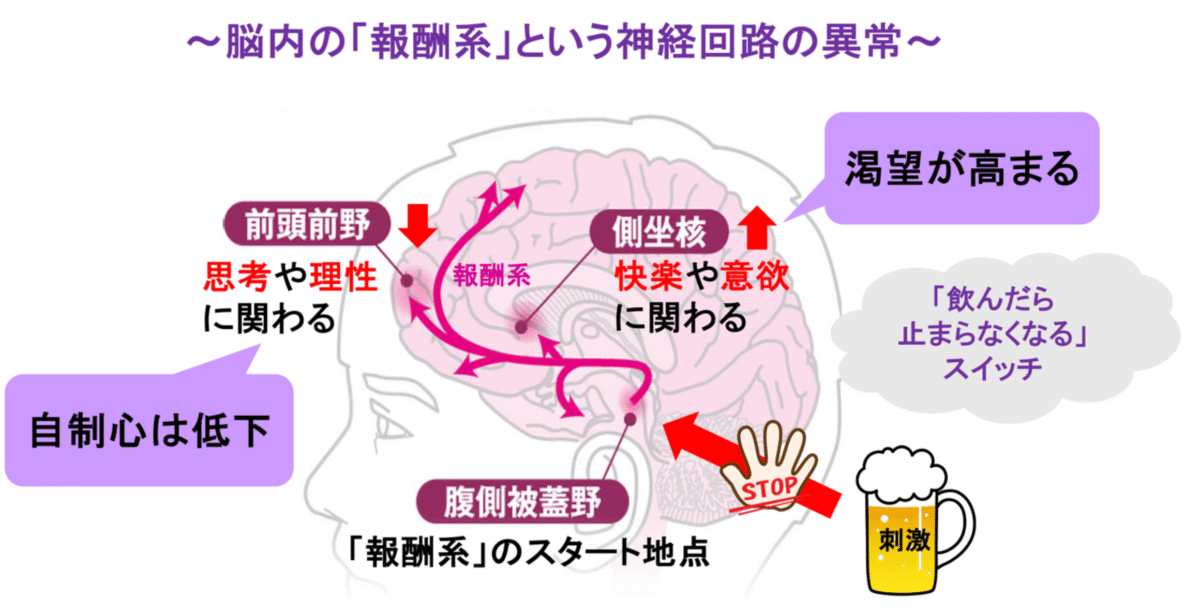

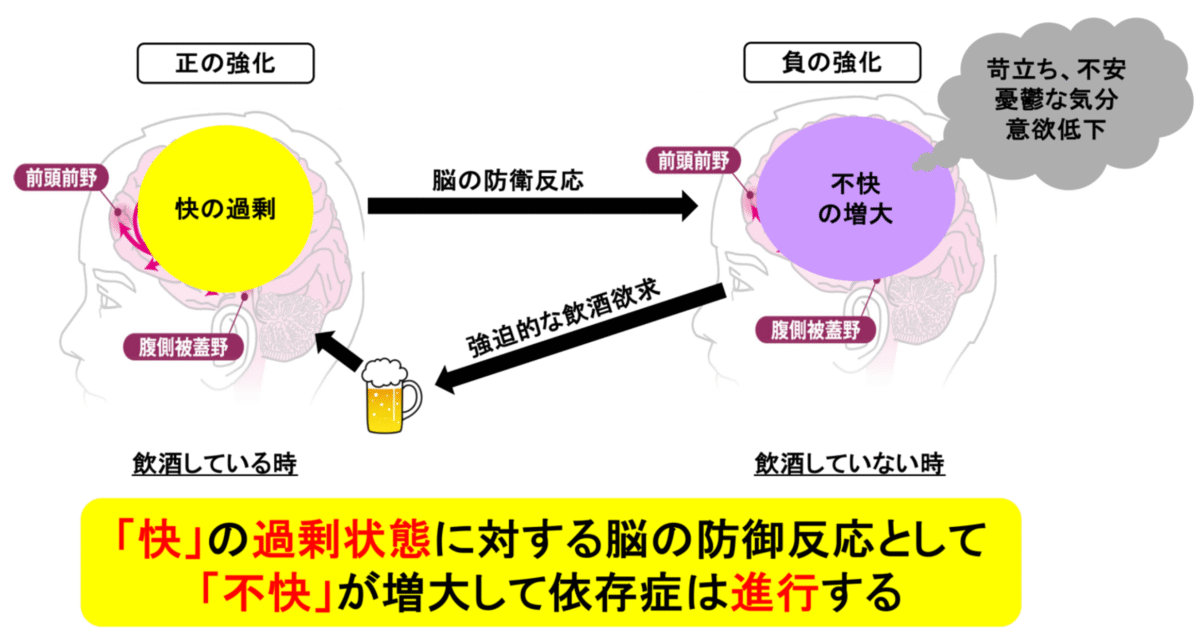

これは、脳の報酬系(快感を感じる回路)がアルコールに乗っ取られ、正常な判断ができなくなっているために起こります。決して、ご本人の心がけが足りないからではありません。高血圧や糖尿病と同じように、専門的な治療が必要な病気であるという認識が、回復への第一歩となります。

2. 主な症状

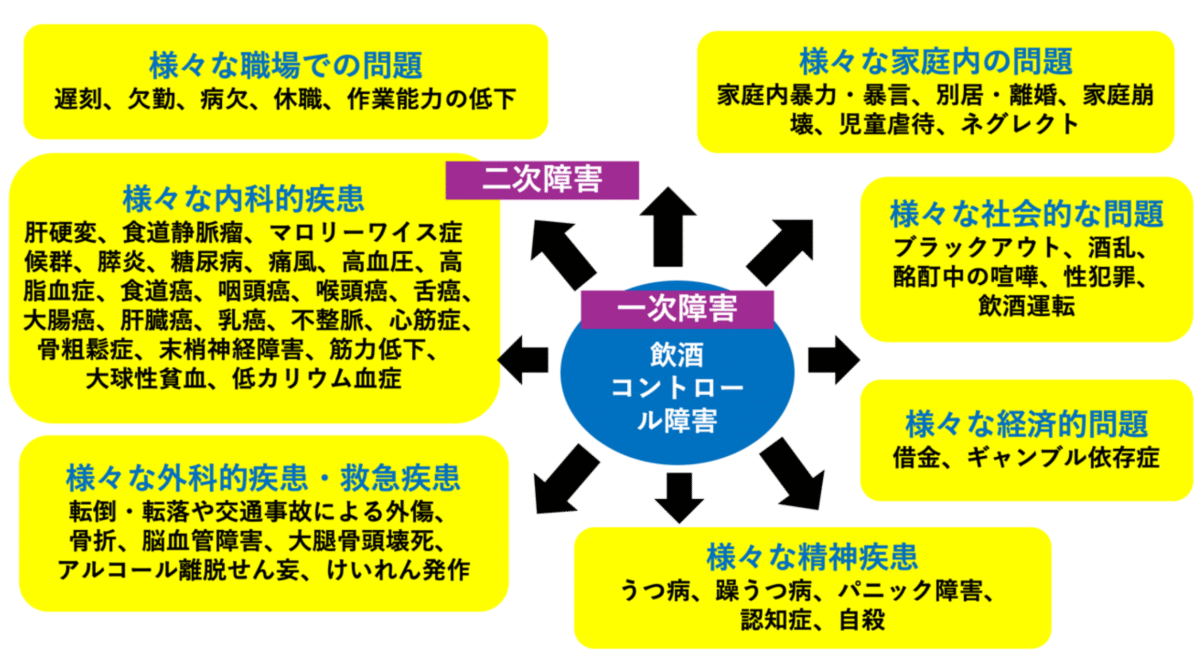

アルコール依存症の症状は、精神的なものから身体的なものまで多岐にわたります。以下に代表的な症状をご紹介します。

精神的な症状(こころの症状)

- コントロール障害:

これが最も中心的な症状です。「今日は軽く一杯だけ」と思って飲み始めても、気づけば泥酔するまで飲んでしまうなど、自分の意思で飲む量や時間をコントロールできなくなります。 - 渇望:

四六時中お酒のことが頭から離れず、「飲みたい」という強い欲求に襲われます。この欲求は非常に強く、他の何よりも優先してしまいます。 - 興味・関心の狭まり:

これまで楽しんでいた趣味や人付き合いよりも、お酒を飲むことを優先するようになります。生活の中心がお酒になってしまうのです。 - 問題の否認:

家族や同僚から飲酒問題を指摘されても、「自分は大丈夫」「誰でもこのくらい飲む」などと問題を認めようとしない傾向があります。これは、病気の症状の一つであり、「嘘をついている」のとは少し違います。

身体的な症状(からだの症状)

- 耐性の増大:

同じ量のお酒では酔えなくなり、だんだんと飲む量が増えていきます。「昔よりお酒に強くなった」と感じるかもしれませんが、これは依存症が進行しているサインです。 - 離脱症状(禁断症状):

体内からアルコールが切れてくると、様々な不快な症状が現れます。これは、アルコールがある状態に慣れきってしまった脳が、急な変化に驚いて悲鳴を上げているような状態です。- 軽い症状:

手の震え、寝汗、不眠、イライラ、吐き気、動悸など。 - 重い症状:

振戦せん妄(しんせんせんもう)と呼ばれ、命に関わることもあります。幻覚(小さな虫や動物が見えるなど)、錯乱、発熱、けいれんなどが現れ、この場合は緊急の入院治療が必要です。

- 軽い症状:

3. 原因やきっかけ

アルコール依存症は、単一の原因で発症するわけではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。

- 生物学的要因:

- 遺伝:

親がアルコール依存症の場合、子供もなりやすいという遺伝的な体質が関係していることが分かっています。ただし、遺伝だけで決まるわけではありません。 - 脳への影響:

アルコールは脳の報酬系と呼ばれる部分を刺激し、快感をもたらすドーパミンという物質を放出させます。この「快感」を繰り返し求めるうちに、脳がアルコールなしではいられない状態に変化していきます。

- 遺伝:

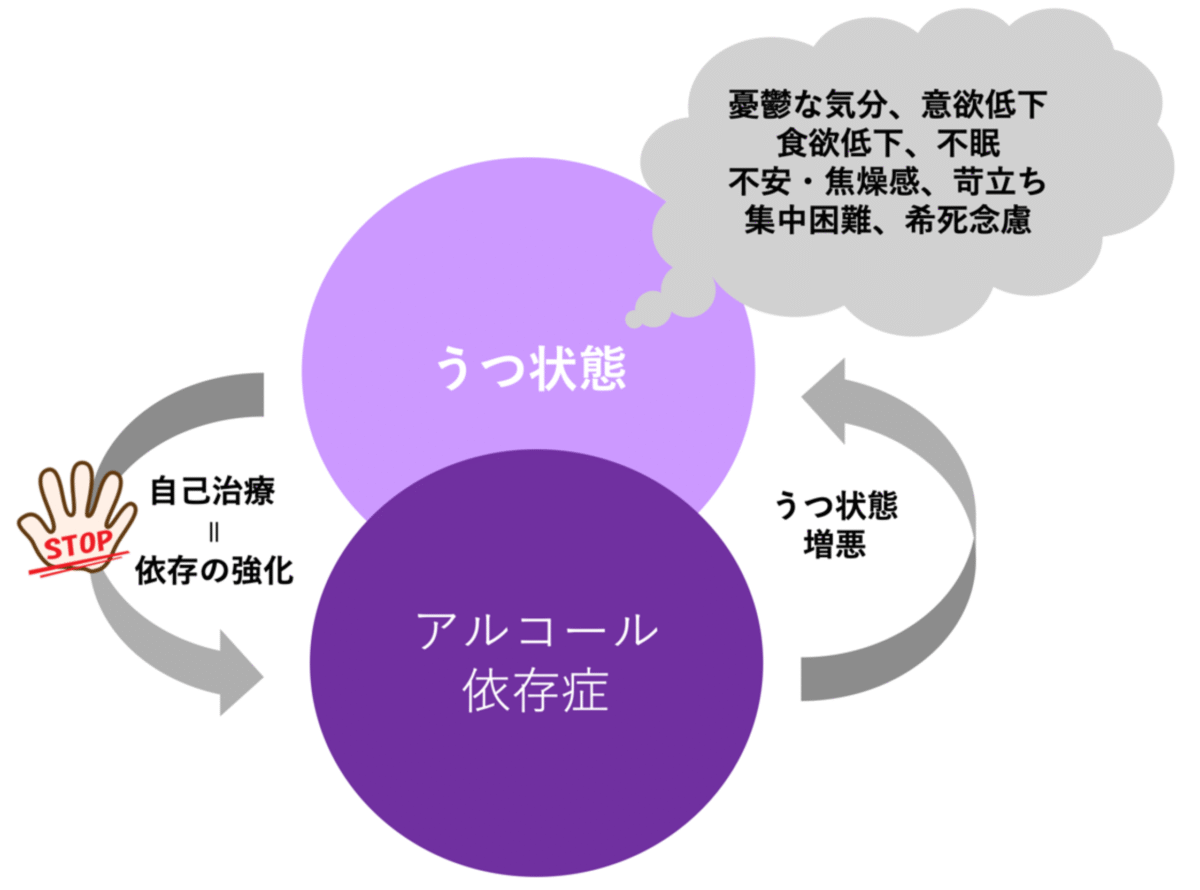

- 心理的要因:

- ストレス対処:

仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、孤独感といった辛い気持ちを紛らわすためにお酒を飲む「ヤケ酒」を繰り返しているうちに、お酒が唯一のストレス解消法となり、手放せなくなってしまうことがあります。 - 他の精神疾患:

うつ病や不安障害などの精神的な問題を抱えている方が、その苦しみを和らげるためにお酒を使い、二次的に依存症を発症するケースも少なくありません。

- ストレス対処:

- 社会的・環境的要因:

- 飲酒に寛容な文化:

飲み会が多い職場や、飲酒を勧められる機会が多い環境は、飲酒量が増えるきっかけになります。 - 入手しやすさ:

日本では、24時間いつでも簡単にお酒が手に入ります。この利便性が、飲酒問題のハードルを下げている一因とも言えます。 - 孤独・孤立:

地域社会とのつながりが薄れ、相談できる相手がいない孤立した状況は、一人での飲酒をエスカレートさせやすい環境です。

- 飲酒に寛容な文化:

これらの要因は、どれか一つだけが原因なのではなく、パズルのピースのように組み合わさって発症につながります。

4. 診断の流れ

「もしかしたらアルコール依存症かもしれない」と不安に思われたら、まずは専門の医療機関にご相談ください。当院では、患者さんが安心して話せるような環境を整え、以下の流れで診断を進めていきます。

- 問診(お話を聞くこと):

一番大切なのは、患者さんのお話をじっくりと伺うことです。いつ頃から、どのくらいの量を、どんな状況で飲んでいるか、飲酒によって生活にどんな影響が出ているかなどを丁寧にお聞きします。ご家族からお話を伺うことも、診断の助けになります。飲んでいるからといって、決して責めたり、問い詰めたりするようなことはありませんので、ご安心ください。 - スクリーニングテスト:

簡単な質問票(AUDITなど)を用いて、アルコール問題の危険度を客観的に評価します。 - 身体的な診察:

アルコールの影響が出やすい肝臓などの状態を確認するために、触診や血圧測定などを行います。 - 血液検査:

肝機能(γ-GTP, AST, ALTなど)や、栄養状態を調べることで、アルコールによる身体へのダメージを客観的に評価します。これらの数値は、治療の経過を見ていく上での大切な指標にもなります。

これらの情報を総合的に判断し、国際的な診断基準(DSM-5-TRなど)に基づいて専門医が診断を行います。大切なのは、早期に相談し、ご自身の状況を正しく把握することです。

5. 主な治療法

アルコール依存症の治療は、一つの方法だけでうまくいくものではなく、「心理社会的治療」「薬物療法」「自助グループ」という3つの柱を組み合わせて、ご本人に合ったオーダーメイドの治療計画を立てていきます。

治療の2つの目標:「断酒」と「減酒」

かつては、アルコール依存症の治療目標は「一滴も飲まない(断酒)」が原則でした。もちろん、断酒は最も安全で確実な回復の方法であり、最終的な目標となることが多いです。

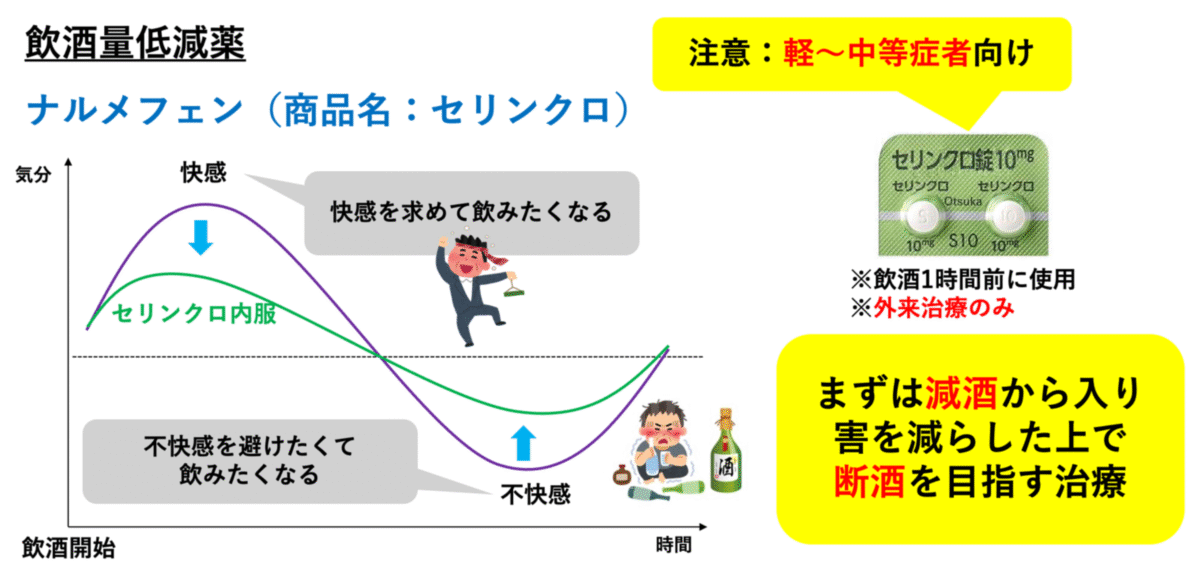

しかし、2020年代に入り、「いきなり断酒はハードルが高い」と感じる方のために、「飲酒量を減らす(減酒)」という新しい選択肢も登場しました。まずは危険性の少ない飲酒量まで減らすことを目標とし、そこから断酒を目指したり、減酒を維持したりします。どちらの目標を設定するかは、患者さんの状態やご希望を伺いながら、医師と一緒に決めていきます。

心理社会的治療(カウンセリングや精神療法)

治療の土台となる、最も重要な部分です。

- 動機づけ面接法:

医師が一方的に「お酒をやめなさい」と指示するのではなく、対話を通じて患者さん自身が「変わりたい」「お酒を減らしてみよう」と思えるように、ご本人の内なるやる気を引き出すお手伝いをします。 - 認知行動療法:

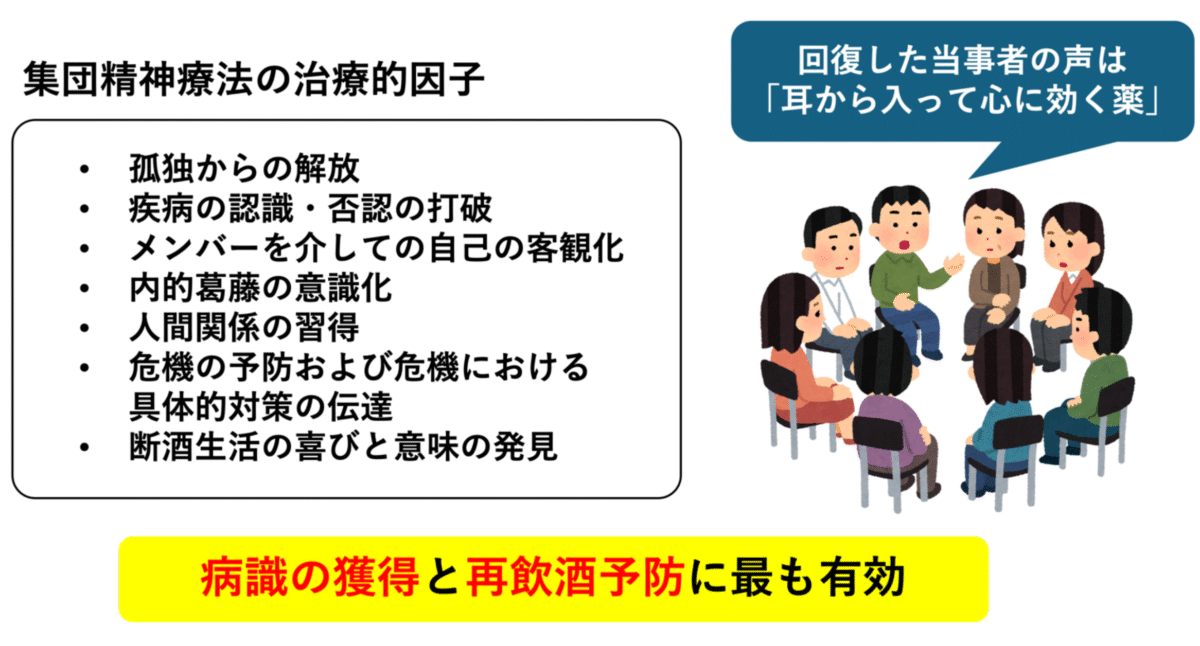

飲酒につながりやすい状況(ストレスを感じた時、特定の人と会う時など)を分析し、お酒以外の方法でうまく対処できるような具体的なスキル(コーピングスキル)を身につける練習をします。 - 集団精神療法:

同じ悩みを持つ他の患者さんたちとグループで話し合います。自分の体験を語り、他の方の経験を聞くことで、「悩んでいるのは自分だけではない」という安心感や、回復へのヒントを得ることができます。

薬物療法

心理社会的治療をサポートするために、お薬を使うことがあります。これらのお薬は、あくまで補助的な役割です。

| 薬の種類 | 主な役割 | 特徴 |

| 離脱症状を和らげる薬 (ベンゾジアゼピン系薬剤など) | 断酒初期のつらい離脱症状(手の震え、不眠など)を安全に乗り越えるために使います。 | 医師の管理のもと、短期間使用します。 |

| 飲酒欲求を抑える薬 (アカンプロサート) | 脳の神経を落ち着かせ、「飲みたい」という強い渇望を和らげ、断酒を続けやすくします。 | 1日3回服用します。 比較的副作用が少ないお薬です。 |

| 飲酒量を減らす薬(減酒薬) (ナルメフェン) | 飲酒による高揚感を抑え、「もっと飲みたい」という気持ちを弱めます。 お酒を飲む1〜2時間前に服用します。 | 「減酒」を目標とする場合に用います。 |

| お酒に弱い体質にする薬 (ジスルフィラムなど) | この薬を飲んでいる時にお酒を飲むと、ひどい二日酔いのような強い不快な反応が起こります。 | 飲酒への心理的なブレーキとして使われます。 |

さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>

自助グループ

同じ問題を抱える仲間と、匿名で、対等な立場で、言いっぱなし・聞きっぱなしを原則にミーティングを行う場所です。

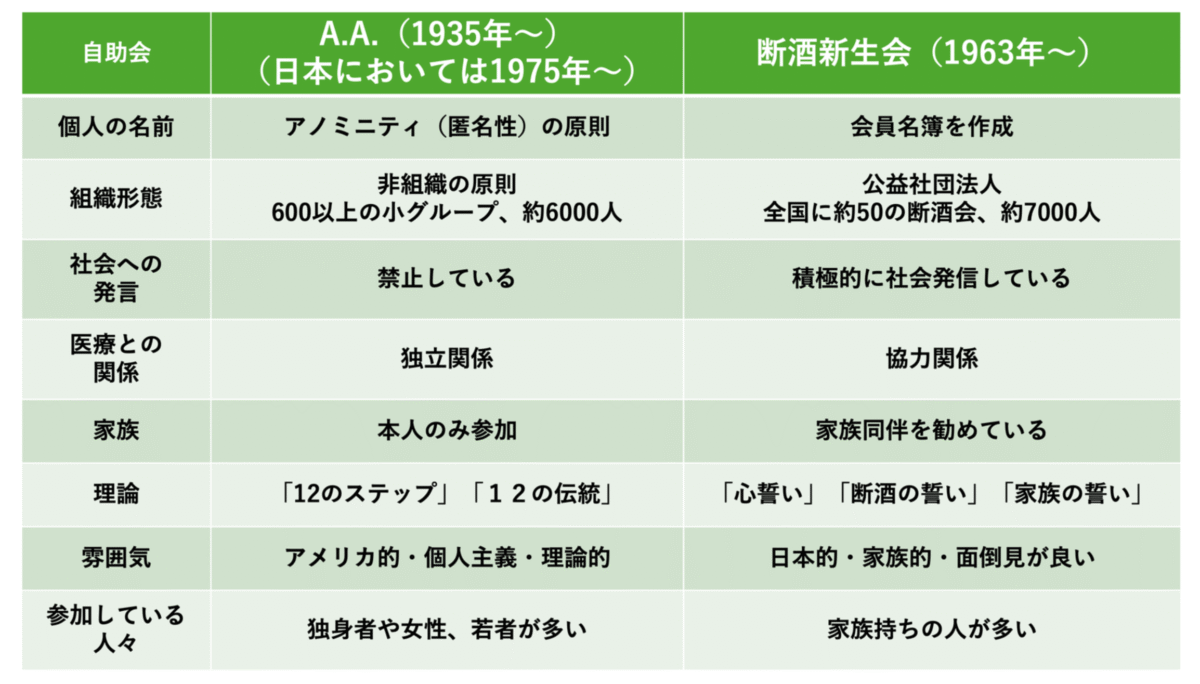

- AA(アルコホーリクス・アノニマス):

世界中で活動している、最も代表的な自助グループです。「12のステップ」というプログラムを用いて、仲間と共に回復を目指します。 - 断酒会:

日本独自の自助グループで、家族も参加できるのが特徴です。断酒の誓いを立て、例会などで体験談を語り合います。

これらのグループは、専門治療と並行して参加することで、回復を力強く支えてくれます。新宿区周辺にも、多くの自助グループがあります。

新宿区及び近隣の自助グループの例

- AA(アルコホーリクス・アノニマス):

新宿区内や近隣の杉並区、中野区、渋谷区などで、毎日どこかでミーティングが開催されています。会場や時間はAA日本のウェブサイトで確認できます。

AA関東甲信越セントラルオフィス>> - 断酒会:

東京の各地域に支部があります。全日本断酒連盟のウェブサイトで、お近くの会を探すことができます。

東京断酒新生会>>

6. 回復や再発予防について

アルコール依存症からの回復は、短距離走ではなく、長い時間をかけるマラソンのようなものです。治療によって飲酒が止まった後も、再発しないための取り組みを続けることが非常に重要です。

- スリップ(再飲酒)は失敗ではない:

もし、再びお酒を飲んでしまっても(スリップ)、それは「治療の失敗」ではありません。回復の過程ではよくあることです。大切なのは、そこで諦めずに、なぜスリップしてしまったのかを振り返り、次の対策を立てて、再び治療に戻ることです。一人で抱え込まず、すぐに主治医や自助グループの仲間に相談してください。 - 生活習慣の改善:

飲酒に費やしていた時間を、新しい趣味や運動、家族との時間など、健康的で充実した活動に置き換えていくことが、再発予防につながります。 - ストレスとの上手な付き合い方:

ストレスを感じた時に、お酒に頼るのではなく、相談する、リラックスする時間を作るなど、自分に合ったストレス解消法を見つけておくことが大切です。 - 治療や自助グループを続ける:

お酒をやめてしばらく経つと、「もう大丈夫だろう」と治療や自助グループから足が遠のいてしまうことがあります。しかし、回復を維持するためには、継続的な通院やミーティングへの参加が、見えないお守りのようにご自身を支えてくれます。

回復とは、単にお酒をやめることだけではありません。お酒のない新しい人生を、より豊かに、穏やかに生きていくことを目指す、生涯にわたるプロセスなのです。

7. 患者への接し方

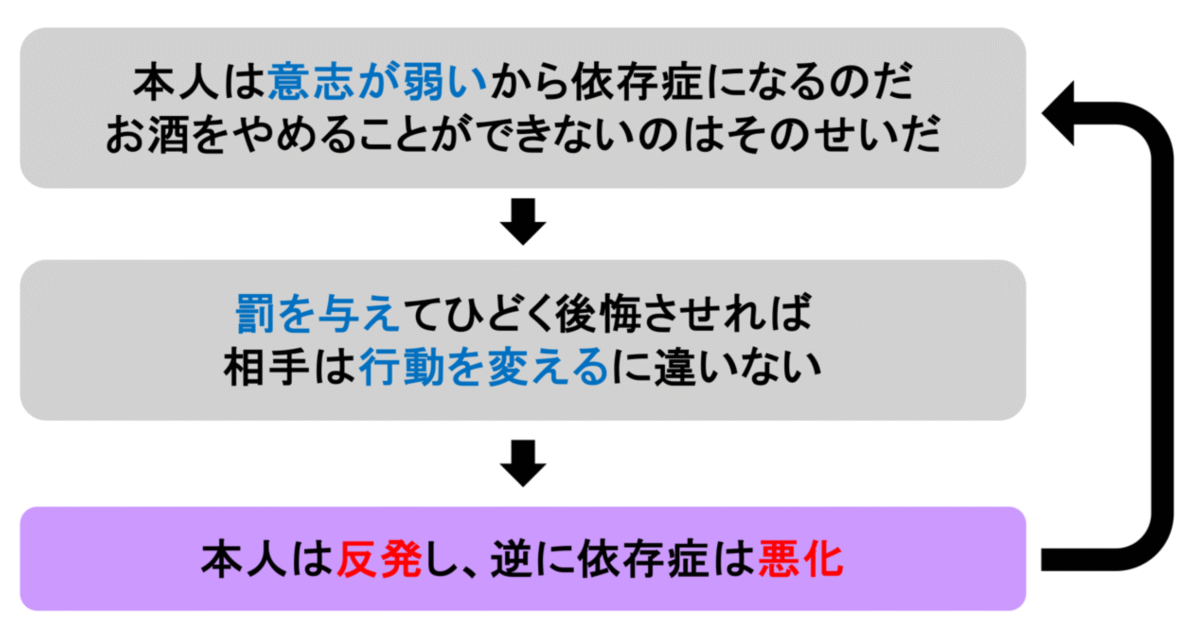

ご家族や職場の同僚など、周りの方々の対応は、ご本人の回復に非常に大きな影響を与えます。愛情や善意からの行動が、かえって問題を長引かせてしまうことも少なくありません。ここでは、より良い対応のヒントと、CRAFT(クラフト)という効果的なプログラムをご紹介します。

やってはいけない対応(イネーブリング)

良かれと思ってやってしまいがちな、しかし結果的に飲酒問題を手助け(イネーブリング)してしまう対応です。

| やってはいけない対応の例 | なぜいけないのか |

| 説教する、責める、罵倒する | 「また飲んだの!」「意志が弱い!」 などと責めても、ご本人の罪悪感や劣等感を強めるだけで、反発を招き逆効果です。 |

| お酒を隠す、捨てる | ご本人は意地になって探し出したり、新しく買ってきたりします。 根本的な解決にならず、関係が悪化するだけです。 |

| 飲んだ後の後始末をする | 吐瀉物の片付けや、散らかった部屋の掃除などを黙ってやってしまうと、ご本人は飲酒による大変さを実感できません。 |

| 借金の肩代わりをする | 酒代の借金を家族が返してしまうと、経済的に困窮するという「自然な結果」からご本人を守ってしまい、問題意識を持つ機会を奪います。 |

| 言い訳をしてかばう | 二日酔いで欠勤した際に、職場に「体調不良で…」と嘘の電話を入れるなど。 これも、ご本人が飲酒による社会的な信用失墜を経験するのを妨げます。 |

これらの行動は、「何とかしてあげたい」という愛情からくるものですが、ご本人が「飲んでも何とかなる」と学習してしまい、問題を長引かせる原因になるのです。

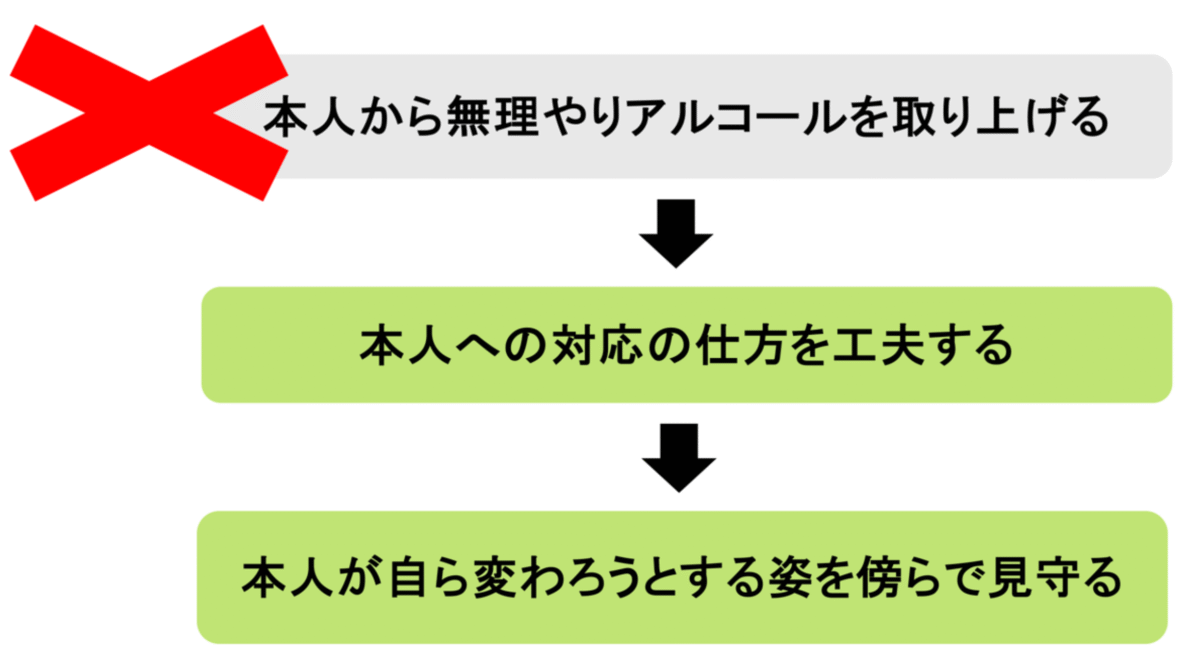

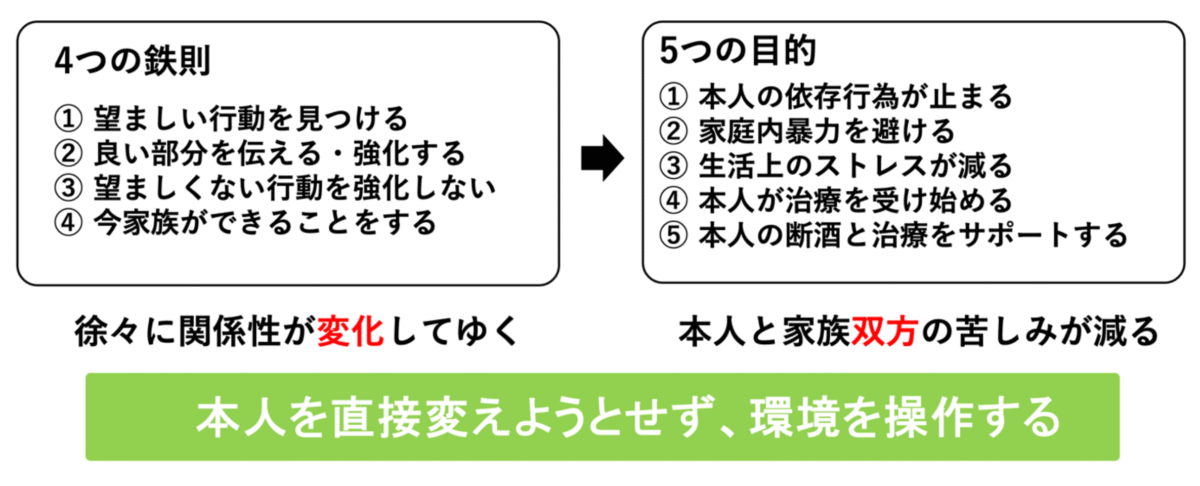

CRAFT(クラフト): ご家族のための効果的な対応プログラム

CRAFT(Community Reinforcement and Family Training)は、治療を嫌がるご本人を、無理やりではなく、うまく治療につなげるための、科学的根拠に基づいたご家族向けのプログラムです。そのエッセンスは、日常生活での関わり方を変えることにあります。

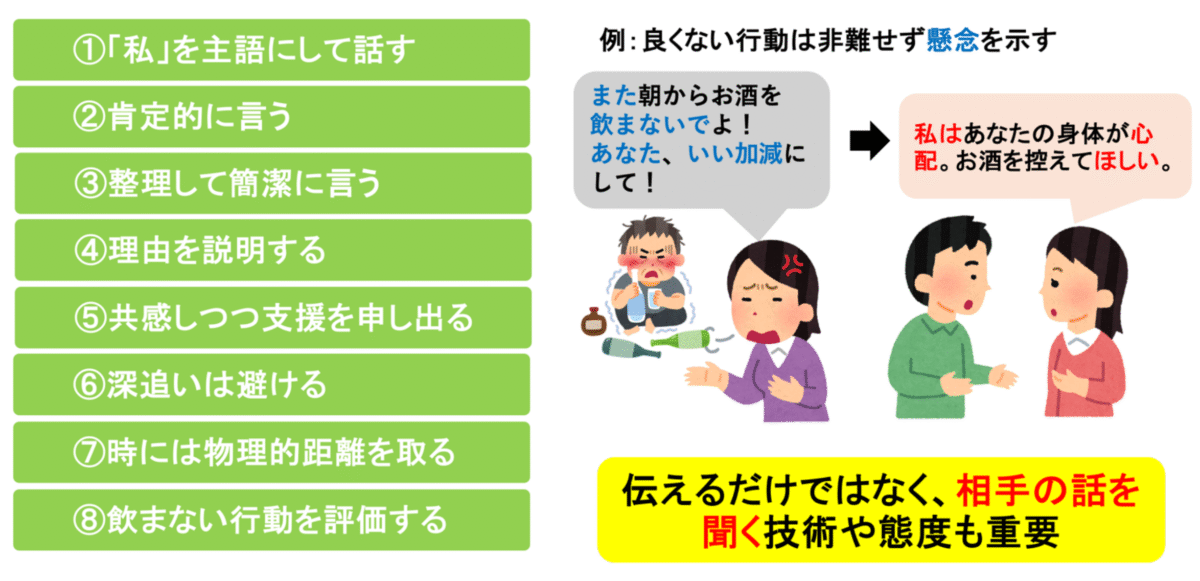

CRAFTの具体的なテクニック

- 肯定的なコミュニケーションを心がける(お酒を飲んでいない時に)

- 理由:

ご本人がお酒を飲んでいない「良い時間」に注目し、それを褒めることで、「飲まないでいると良いことがある」と脳に学習させます。ご本人との良好な関係を築くことが、いざという時に話を聞いてもらえる土台になります。 - 具体例:

- (休日、お酒を飲まずに過ごしている夫に対して)「今日、しらふで一緒に買い物に行ってくれて、すごく嬉しかったわ。ありがとう。」

- (夕食時に飲まなかった同僚に)「〇〇さん、今日はお茶で付き合ってくれてありがとうございます。おかげで大事な話がしっかりできました。」

- 理由:

- 飲酒行動には「自然な結果」を体験させる

- 理由:

上記の「イネーブリング」をやめることです。飲酒によって生じた困った結果を、ご本人が直接体験することで、「このままではマズい」という問題意識(治療への動機)が芽生えやすくなります。 - 具体例:

- 対応: 深酒して翌朝起きられない場合、無理に起こしたり、職場に言い訳の電話をしたりせず、本人に対応させる。

- 伝える言葉: 「朝、起きられなかったみたいだね。会社には自分で連絡してね。」(冷静に、事実だけを伝える)

- 理由:

- 穏やかに、自分の気持ちを伝える(Iメッセージ)

- 理由:

「あなた(You)」を主語にして責めるのではなく、「私(I)」を主語にして自分の気持ちを伝えることで、相手は非難されたと感じにくく、話を聞き入れやすくなります。 - 具体例:

- 悪い例(Youメッセージ): 「あなたはいつも酔っぱらって、約束を破る!」

- 良い例(Iメッセージ): 「私は、あなたが酔って約束を忘れていると、とても悲しい気持ちになる。」

- 理由:

- タイミングを見計らって、治療を勧める

- 理由:

酔っている時は、何を言っても無駄です。しらふで、比較的機嫌が良い時や、飲酒で何か失敗して落ち込んでいる時が、話をするチャンスです。 - 具体例:

- (二日酔いで辛そうな時に)「すごく辛そうだね。最近、飲むといつもこうなってない?よかったら、一度専門の先生に相談してみない?私も一緒に行くから。」と、選択肢を提示するように、穏やかに提案します。

- 理由:

- まず、ご家族自身が自分の人生を取り戻す

- 理由:

ご家族がご本人の飲酒問題に振り回され、疲れ果ててしまっては、良いサポートはできません。ご家族がまず、自分の健康と心の平穏を取り戻すことが、結果的にご本人の回復にも繋がります。 - 具体例:

- ご家族向けの自助グループ(アラノン、断酒会の家族会など)に参加し、悩みを分かち合う。

- ご本人の飲酒とは関係なく、自分の趣味や友人との時間を楽しむ。

- 専門の医療機関で、ご家族自身が相談する。

- 理由:

CRAFTは、ご本人をコントロールしようとするのではなく、周りの対応を変えることで、ご本人が自ら良い方向に変わるきっかけを作るアプローチです。

8. 当院でできること

神楽坂メンタルクリニックでは、アルコール依存症(アルコール使用障害)でお悩みのご本人、そしてご家族をサポートするための専門的な医療を提供しています。

- 専門医による的確な診断:

アルコール依存症の臨床経験が豊富な精神科専門医が、丁寧にお話を伺い、的確な診断を行います。 - 一人ひとりに合わせた治療計画:

断酒、減酒といった治療目標を患者さんと一緒に考え、薬物療法や精神療法を組み合わせた、最適な治療計画をご提案します。 - 動機づけ面接法に基づいた対話:

医師が、患者さんご自身の「変わりたい」という気持ちを尊重し、それを引き出す対話を重視しています。 - 最新の薬物療法:

飲酒欲求を抑える薬や、飲酒量を減らす「減酒薬」など、最新のエビデンスに基づいた薬物療法に対応しています。 - ご家族からの相談:

ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も積極的にお受けしています。ご家庭での対応の仕方などについて、専門的な助言を行います。

現在、当院では心理士によるカウンセリングは準備中ですが、医師による精神療法的なアプローチや助言・指導を積極的に行っております。一人で、あるいはご家族だけで悩まず、どうぞお気軽に神楽坂メンタルクリニックにご相談ください。

さらに詳しく知りたい方は進んでください。ただし専門医レベルの難しい内容を含みます。

1

2