目次

1. 精神科における薬物療法の位置づけ

薬物療法とは何か:脳機能へのアプローチ

精神疾患の治療において、薬物療法は非常に重要な役割を担っています。 不安や不眠、気分の落ち込み、幻覚や妄想といった様々な精神症状は、単なる「気の持ちよう」ではなく、脳内の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミンなど)のバランスの乱れといった生理学的・生物学的な要因が深く関わっていることが分かっています。

薬物療法は、この脳の機能を薬理学的(化学的)に調整することで、神経伝達を正常な状態に近づけ、つらい症状の改善を目指す、科学的根拠に基づいた身体的治療の一つです。

BPSモデルと集学的治療の重要性

しかし、精神疾患の原因は一つではありません。脳機能などの生物学的要因(B: Bio)に加え、その人の考え方の癖やストレスへの対処法といった心理的要因(P: Psycho)、そして職場や家庭環境、人間関係といった社会的要因(S: Social)が複雑に絡み合って発症します。 これを生物・心理・社会モデル(BPSモデル)と呼びます。

そのため、薬物療法だけで全ての解決を図るのではなく、精神療法(心理療法)やカウンセリング、環境調整、リハビリテーションなど、様々なアプローチを組み合わせた集学的治療が不可欠です。 薬物療法は、症状を和らげることで患者様が他の治療に取り組むための心のエネルギーを回復させる、治療の土台としての役割も担います。

治療の主体は患者さんご自身

私たちは、「薬で治す」のではなく、「患者さんがご自身の力で回復するのを、薬という手段を用いてお手伝いする」と考えています。治療の中心はあくまで患者さんご自身です。 治療を振り返った際に「自分の力で困難を乗り越えられた」という自己効力感を持てること、それが真の回復であり、再発予防にも繋がります。

当クリニックでは、患者さんが治療の主体であることを常に尊重し、薬物療法の目的、効果、副作用について丁寧に説明し、納得いただいた上で治療を進める共同意思決定(Shared Decision Making: SDM)を重視しています。

2. 薬物療法の基本原則

安全で効果的な薬物療法を行うために、当クリニックでは以下の原則を遵守します。

原則は「単剤・少量」から

- 単剤使用が原則 (単剤療法) :

複数の薬を同時に使用すると、どの薬が効果を発揮し、どの薬が副作用の原因なのかが不明瞭になります。 また、薬同士の相互作用により、予期せぬ副作用が出現するリスクも高まります。 そのため、原則として1種類の薬から治療を開始します。 - 少量から開始し、ゆっくり増量 :

多くの向精神薬は、効果が現れるまでに時間がかかる一方、副作用は飲み始めの早期に出やすい傾向があります。 身体が薬に慣れる時間を作るためにも、まずは有効とされる最も少ない量から開始し、効果と副作用のバランスを慎重に見極めながら、最適な量まで少しずつ調整していきます。

効果と副作用のバランスを重視

薬は量が増えれば効果も強まる可能性がありますが、副作用のリスクもそれに伴い増加します。眠気やふらつき、体重増加などが日常生活の質(QOL)を損なうことがないよう、効果が期待できる必要最小限の量での治療を目指します。

剤形の選択も重要

薬には錠剤だけでなく、水なしで飲める口腔内崩壊錠(OD錠)、液体、貼り薬、効果が長持ちする注射剤(持効性注射剤)など、様々な形(剤形)があります。 患者様の飲みやすさやライフスタイル、嚥下機能の状態などに合わせて最適な剤形を選択することで、治療の継続しやすさ(アドヒアランス)を高め、治療効果を最大限に引き出します。

3. 向精神薬の種類と特徴(各論)

精神症状に作用する薬を総称して「向精神薬」と呼びます。 ここでは代表的な向精神薬の種類、特徴、処方例について詳しく解説します。

抗うつ薬

概要

主にうつ病やうつ状態の治療に用いられる薬で、抑うつ気分の改善、意欲の向上、不安や焦りの軽減といった効果を持ちます。 うつ病のほか、不安症(パニック症、社交不安症など)、強迫症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、慢性的な痛み(疼痛)の治療にも広く使用されます。 脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンの働きを調整することで効果を発揮すると考えられています(モノアミン仮説)。

効果が現れるまでに2~4週間ほど時間がかかる一方、吐き気などの副作用は飲み始めの早期に現れることがあります。 「効果がない」「副作用がつらい」と自己判断で中断せず、効果発現まで時間がかかることをご理解いただくことが重要です。

分類

| 略称 | 正式名称(日本語) | 正式名称(英語) |

| SSRI | 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 | Selective Serotonin Reuptake Inhibitor |

| SNRI | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 | Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor |

| NaSSA | ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬 | Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant |

| TCA | 三環系抗うつ薬 | Tricyclic Antidepressant |

| TeCA | 四環系抗うつ薬 | Tetracyclic Antidepressant |

| MAOI | モノアミン酸化酵素阻害薬 | Monoamine Oxidase Inhibitor |

| S-RIM | セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬 | Serotonin Reuptake Inhibitor and Receptor Modulator |

処方例

| 種類 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| SSRI | エスシタロプラム (レクサプロ®) | セロトニントランスポーターへの選択性が非常に高く、 他の受容体への影響が少ないため副作用のバランスが良いとされます。 初期用量から効果が期待できます。 | 1日10mgを1回で開始。 最大20mgまで。 |

| SSRI | セルトラリン (ジェイゾロフト®) | ドーパミン再取り込み阻害作用もわずかに持ち、 薬物相互作用が比較的少ないとされます。 | 1日25mgから開始し、 最大100mgまで漸増。 |

| SSRI | パロキセチン (パキシル®) | 幅広い適応を持ちますが、薬物相互作用が多く、 急な中断で離脱症状が出やすい点に注意が必要です。 | 1日10mgから開始し、 症状に応じて10~50mgの範囲で調整。 |

| TCA | クロミプラミン (アナフラニール®) | セロトニンへの作用が比較的強い三環系抗うつ薬。 効果は強力ですが、副作用に注意が必要です。 | 1日50mg程度から開始し、 最大225mgまで。 |

| SNRI | デュロキセチン (サインバルタ®) | 意欲低下や疼痛に対する効果も期待できます。 | 1日20mgから開始し、 1日40~60mgで維持。 |

| SNRI | ベンラファキシン (イフェクサー®SR) | 高用量でSNRIとしての特徴が強まります。 | 1日37.5mgから開始し、 1日75~225mgで維持。 |

| NaSSA | ミルタザピン (リフレックス®、レメロン®) | 強い眠気や食欲増進作用があり、 不眠や食欲不振が強い場合に特に有効です。 | 1日15mgから開始し、 1日15~45mgで維持。 |

| S-RIM | ボルチオキセチン (トリンテリックス®) | 複数のセロトニン受容体を適度に調節する作用を持ちます。 認知機能改善効果も期待されています。 | 1日10mgで開始し、 最大20mgまで。 |

抗精神病薬

概要

主に統合失調症の治療に用いられ、幻覚(幻聴など)や妄想、思考の混乱といった陽性症状を改善する効果があります。 脳内の神経伝達物質であるドーパミンの過剰な働きを抑えることが主な作用機序です。 その他、双極症の躁状態、認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)、うつ病の増強療法、せん妄など、幅広い疾患・状態の治療に使用されます。

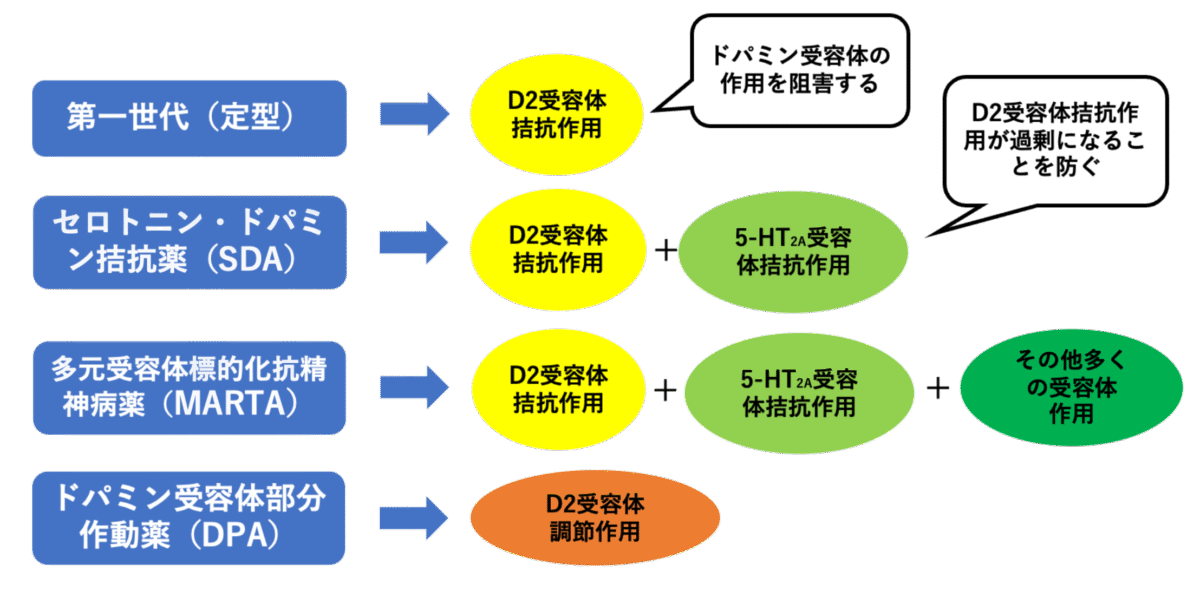

分類

| 略称 | 正式名称(日本語) | 正式名称(英語) |

| FGA | 第一世代抗精神病薬 (定型抗精神病薬) | First-Generation Antipsychotics |

| SGA | 第二世代抗精神病薬 (非定型抗精神病薬) | Second-Generation Antipsychotics |

| DSS | ドーパミン・システム・スタビライザー | Dopamine System Stabilizer |

| DPA | ドーパミン・パーシャルアゴニスト | Dopamine Partial Agonist |

| MARTA | 多元受容体作用抗精神病薬 | Multi-Acting Receptor Targeted Antipsychotics |

| SDA | セロトニン・ドーパミン拮抗薬 | Serotonin-Dopamine Antagonist |

| LAI | 持効性注射剤(デポ剤) | Long-Acting Injectable |

- DSSやDPAは、第三世代抗精神病薬と呼ばれることもあります。

- MARTAやSDAは、主に第二世代抗精神病薬(SGA)をさらに作用機序で細かく分類したものです。

- LAIは薬剤の分類ではなく、投与方法による区分ですが、抗精神病薬の文脈でよく使われる略称です。

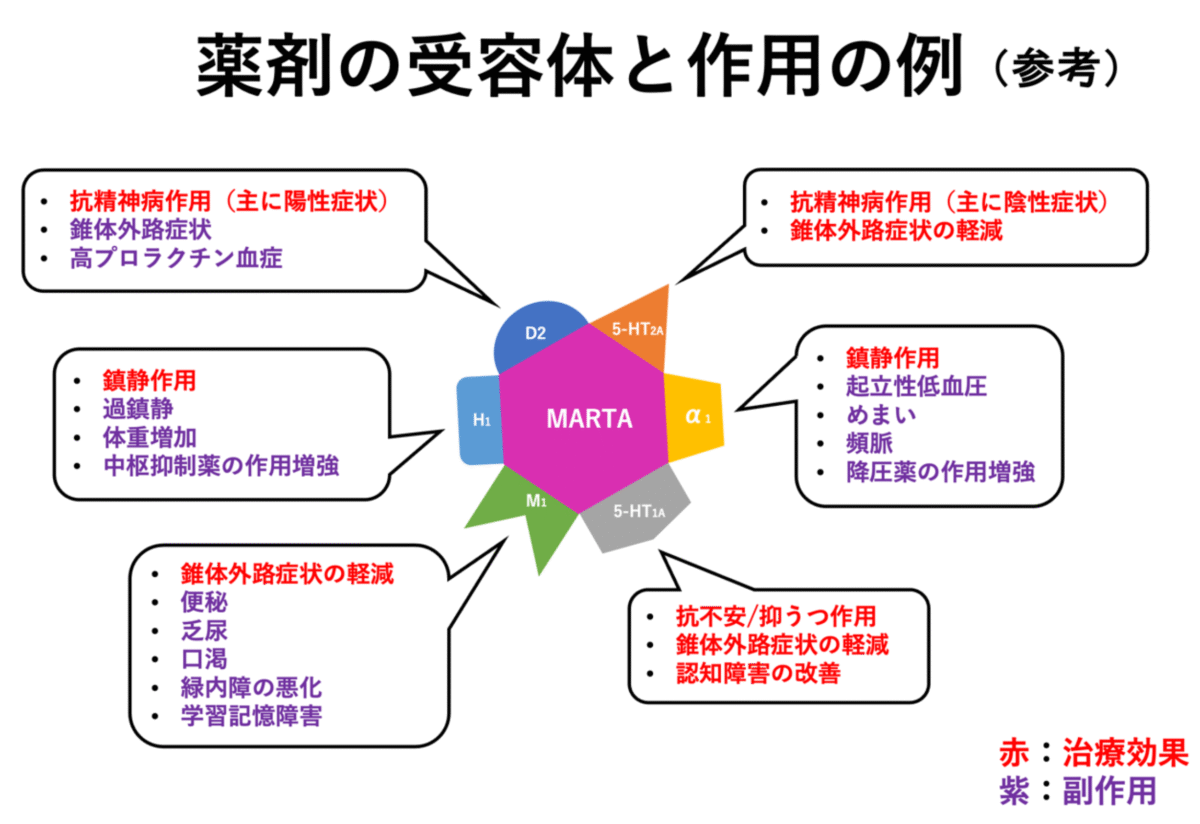

ドーパミンが作用する細胞の受皿である特定の受容体に、それぞれ鍵のように当てはまるように薬はデザインされています。それぞれの受容体に特有の効果があるため、薬の種類によって効果や副作用が異なります。抗精神病薬は、上記のようにSDAやMARTAなど大まかなクラスによって基本骨格が同じなので、クラスの傾向が異なります。効果はあまり変わらなくても、副作用は傾向の違いがかなり出てきます。

処方例

| 系統 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| SDA | リスペリドン (リスパダール®) | 陽性症状に効果的。 高用量では錐体外路症状や 高プロラクチン血症が出やすい。 | 1日2mgから開始し、2~6mgで維持。 |

| SDA | パリペリドン (インヴェガ®) | リスペリドンの活性代謝物。 血中濃度が安定しやすい徐放錠。 腎機能に応じた用量調整が必要。 | 1日6mgを1回で開始し、3~12mgで維持。 |

| SDA | ルラシドン (ラツーダ®) | 双極症のうつ状態にも適応。 体重増加や高プロラクチン血症が少ない。 食後に服用する必要がある。 | 統合失調症の場合: 1日40mgを1回食後に開始、40~80mgで維持。 双極症の場合: 1日20mgを1回食後に開始、20~60mgで維持。 |

| MARTA | オランザピン (ジプレキサ®) | 鎮静作用が強く、急性期に有効。 体重増加、高血糖のリスクが高く、 糖尿病患者には禁忌。 | 1日5~10mgから開始し、5~20mgで維持。 |

| MARTA | クエチアピン (セロクエル®) | 鎮静作用が主であり、錐体外路症状は少ない。 双極症のうつ状態にも適応。 | 1日50~75mgを2~3回に分けて開始し、 150~600mgで維持。 |

| MARTA | アセナピン (シクレスト®) | 舌下錠(頬や食道の粘膜からも吸収される)。 即効性がある。 水分で内服すると効果が著しく低下する。 代謝系副作用は比較的少ない。 | 水分なしで舌下投与。 1日10mgを2回に分けて開始し、 10~20mgで維持。 |

| DSS | アリピプラゾール (エビリファイ®) | ドーパミン系を安定化させる作用を持つ。 鎮静作用は弱いが、代謝系副作用が少なく 長期的に使いやすい。 アカシジアに注意。 | 1日6~12mgから開始し、 6~24mgで維持。 |

| SDAM | ブレクスピプラゾール (レキサルティ®) | アリピプラゾールの進化版で、 副作用が比較的少ないとされる。 うつ病の増強療法にも使用。 | 1日1mgで開始し、 5日目以降に1日2mgに増量して維持。 |

| FGA | ハロペリドール (セレネース®) | 鎮静作用に優れ、注射剤もあるため急性期に有用。 錐体外路症状に注意。 | 経口:1日0.75~6mg。 注射:5mgを筋注または静注。 |

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピン(クロザリル®)

多くの抗精神病薬が効果を示さない治療抵抗性統合失調症に対して、唯一有効性が認められている薬剤がクロザピン(クロザリル®)です。 クロザピンは、他の抗精神病薬とは異なり、ドパミン遮断作用が弱く、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリンなど多彩な受容体に作用する極めてユニークな薬です。 その一方で、無顆粒球症や心筋炎といった重篤な副作用のリスクがあるため、使用には厳格な管理が必要です。 「クロザリル患者モニタリングサービス(CPMS)」というシステムに登録された医療機関・医師・薬局でのみ処方が可能で、定期的な血液検査が義務付けられています。

抗精神病薬の主な副作用

抗精神病薬は様々な副作用を引き起こす可能性があります。 安全な治療のためには、これらの副作用を理解し、適切にモニタリングすることが不可欠です。

| 副作用分類 | 主な症状 | 原因となる主な受容体作用 | 特に注意すべき薬剤の例 |

| 錐体外路症状(EPS) | パーキンソン症状(振戦、固縮) アカシジア(静坐不能) 急性ジストニア、遅発性ジスキネジア | ドーパミンD2受容体遮断 | ハロペリドール リスペリドン(高用量) |

| 高プロラクチン血症 | 月経不順、乳汁分泌、性機能障害 | ドーパミンD2受容体遮断 | スルピリド リスペリドン |

| 過鎮静・眠気 | 日中の過度な眠気、集中力低下 | ヒスタミンH1受容体遮断 アドレナリンα1受容体遮断 | オランザピン クエチアピン クロルプロマジン |

| 抗コリン作用 | 口渇、便秘、尿閉、かすみ目、認知機能低下 | ムスカリン性アセチルコリンM1受容体遮断 | クロルプロマジン クロザピン |

| 起立性低血圧 | 立ちくらみ、めまい、転倒 | アドレナリンα1受容体遮断 | クエチアピン クロルプロマジン |

| 体重増加・高血糖 | 食欲亢進、体重増加、糖尿病 | ヒスタミンH1受容体遮断 セロトニン5-HT2C受容体遮断 | オランザピン クロザピン |

| 悪性症候群 | 高熱、意識障害、筋強剛、自律神経症状 | ドーパミンD2受容体遮断 | 全ての抗精神病薬で可能性あり |

| QT延長 | 不整脈、突然死のリスク | 心臓のイオンチャネルへの影響 | クロルプロマジン ハロペリドール |

抗精神病薬の副作用比較

| 抗精神病薬名 | 過鎮静 | 体重増加 | アカシジア | パーキンソニズム | 抗コリン作用 | 低血圧 | プロラクチン上昇 |

| 定型抗精神病薬 | |||||||

| クロルプロマジン | +++ | ++ | + | ++ | ++ | +++ | ++ |

| ハロペリドール | + | + | +++ | +++ | + | + | ++ |

| 非定型抗精神病薬 | |||||||

| リスペリドン | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |

| パリペリドン | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |

| オランザピン | ++ | +++ | + | + | ++ | + | + |

| クエチアピン | +++ | ++ | + | + | + | ++ | + |

| アセナピン | ++ | + | ++ | + | + | ||

| アリピプラゾール | + | +++ | |||||

| ブレクスピプラゾール | + | ++ | |||||

| ルラシドン | + | ++ | ++ | ||||

| クロザピン | +++ | +++ | + | + | +++ | +++ | + |

+++: 高い, ++: 中等度, +: 低い・まれ

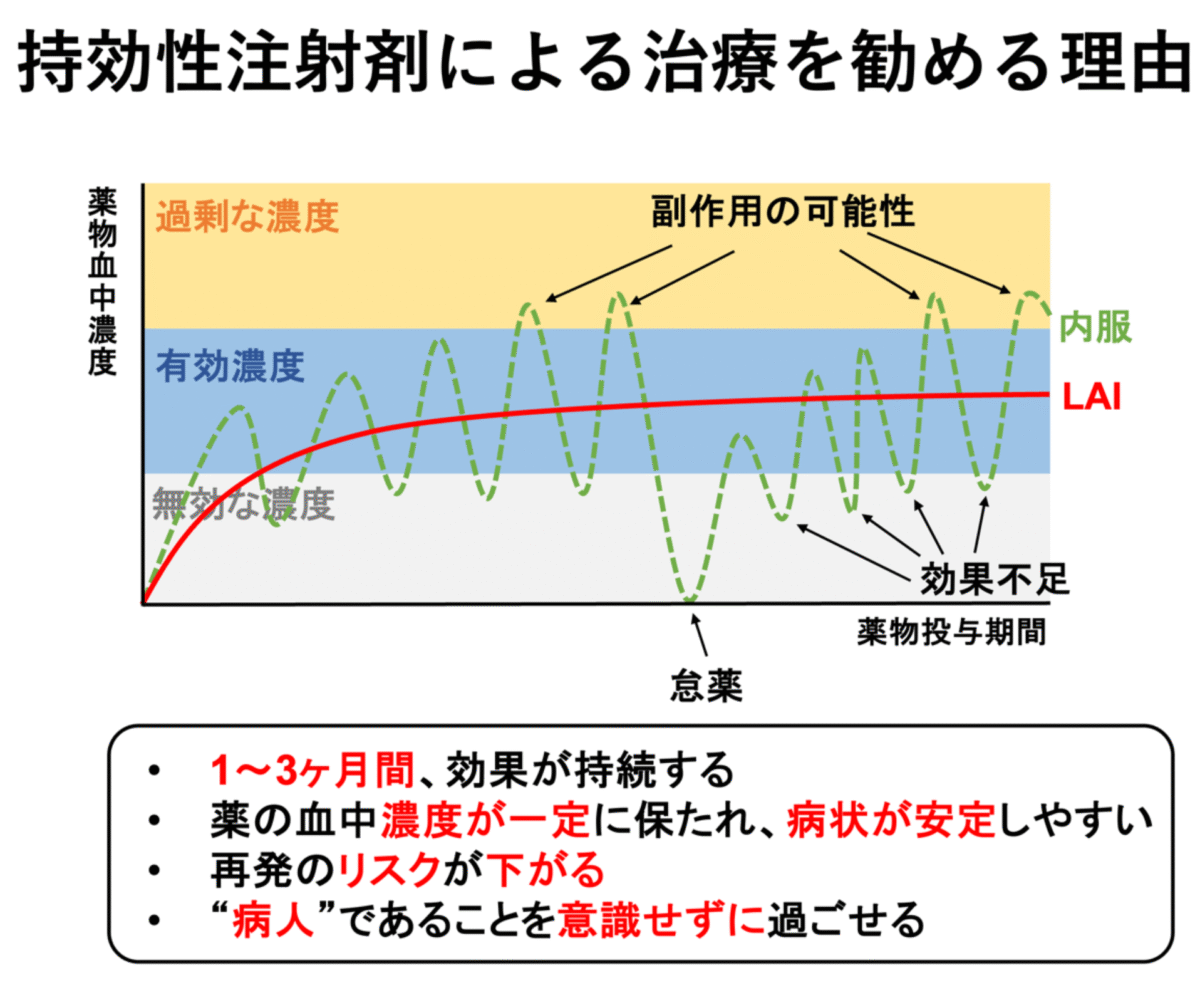

持効性注射剤(LAI)について

持効性注射剤(Long-Acting Injection: LAI)は、1回の注射で2週間~12週間効果が持続する抗精神病薬です。 主に統合失調症の維持療法(再発予防)のために用いられます。

LAIのメリット

- 服薬アドヒアランスの向上:

毎日薬を飲む必要がないため、飲み忘れによる再発を防ぐことができます。これは、病識が不十分な方や、服薬管理が難しい方にとって大きな利点となります。 - 血中濃度の安定:

経口薬のように服用時間によって血中濃度が大きく変動することがなく、安定した効果が期待できます。これにより、副作用の軽減にも繋がることがあります。 - 心理的負担の軽減:

「毎日薬を飲まなければならない」という心理的な負担から解放されます。 - 医療者による確実な投与:

医療機関で投与されるため、確実に服薬がなされていることを医療者が確認できます。

代表的なLAI

- リスペリドン(リスパダールコンスタ®):2週間ごと筋注

- パリペリドン(ゼプリオン®、ゼプリオンTRI®):4週間ごと、12週間ごと筋注

- アリピプラゾール(エビリファイ持続性水懸筋注用®):4週間ごと筋注

LAIへの切り替えは、まず同じ成分の経口薬で効果と副作用を確認した上で行います。どのLAIが適しているかは、患者様の状態やライフスタイルに合わせて慎重に選択します。

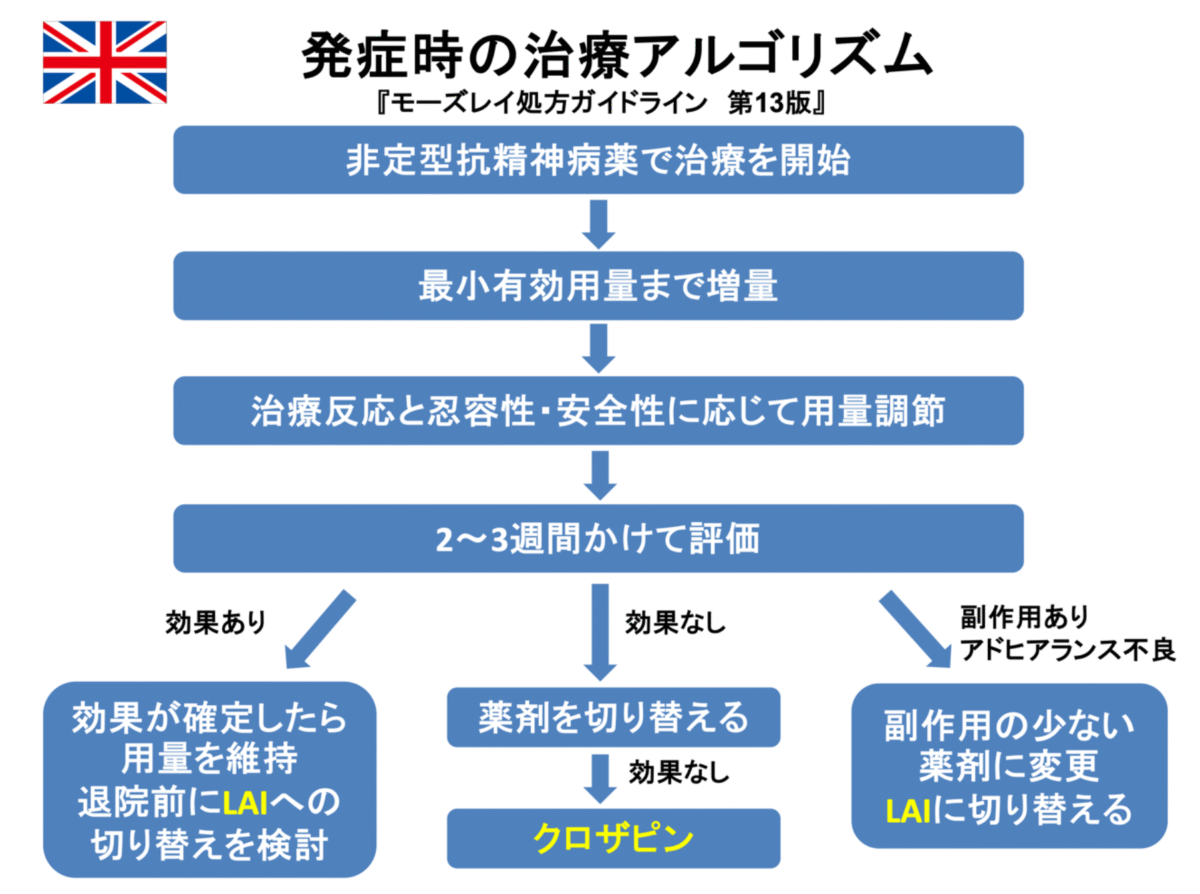

上記のようなアルゴリズムを念頭に置いて、医師は薬を選択しています。しかし実際には、これを単純に当てはめるのではなく、患者さんの個別性(治療効果や本人の希望など)に合わせて調整してゆくことになります。

気分安定薬

概要

主に双極症の治療に用いられ、気分の波をコントロールし、躁状態やうつ状態の再発を予防する薬です。

処方例

| 疾患・状態 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| 双極症(躁状態・維持期) | 炭酸リチウム (リーマス®) | 双極症治療の基本薬。 有効域と中毒域が近いため血中濃度測定が必須。 腎機能、甲状腺機能への影響に注意。 | 1日400~600mgから開始。 血中濃度を測定し、0.4~1.0mEq/Lの範囲で維持。 |

| 双極症(混合状態) | バルプロ酸ナトリウム (デパケン®R) | 不快気分を伴う躁状態(不快躁病)や混合状態に有効。 肝機能障害、高アンモニア血症、催奇形性に注意。 | 1日400~600mgから開始。 血中濃度を測定し、50~120µg/mLの範囲で維持。 |

| 双極症(うつ状態・維持期) | ラモトリギン (ラミクタール®) | 特に双極症のうつ状態の再発予防に有効。 重篤な皮膚障害のリスクがあるため、ごく少量から添付文書通りに非常にゆっくりと増量する必要がある。 発疹が出たら直ちに中止。 | 1日25mgから開始し、100~200mgで維持。 ※添付文書の用法・用量に従い、極めて慎重に漸増する。 |

| 双極症(躁状態) | カルバマゼピン (テグレトール®) | 攻撃性が強い場合に有効。 他の多くの薬の代謝に影響を与え(薬物相互作用)、重篤な皮膚障害や血液障害に注意が必要。 | 1日200~400mgから開始し、400~1,200mgで維持。 |

抗不安薬・睡眠薬

概要

不安や緊張を和らげる抗不安薬、眠りを助ける睡眠薬です。 これらの多くはベンゾジアゼピン(BZD)系という種類の薬で、脳の活動を抑制するGABAという神経伝達物質の働きを強めます。 効果発現が早い反面、長期使用による依存性(使わないと眠れなくなる/不安になる)と耐性形成(使っていると効果が弱くなり必要量が増える)のリスクが問題となります。BZD系の睡眠薬は抗不安作用も同時にあるので、不眠を不安に感じる人は特に依存しやすいです。そのため漫然と使用しないことが重要です。ゆっくり減らして止めてゆくか、BZD系以外の依存性のない睡眠薬に変更する選択肢があります。

処方例

| 用途 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| 抗不安薬 | アルプラゾラム (ソラナックス®) | 中間時間作用型。 抗不安作用、抗パニック作用が強いが、依存性も高い。 | 1日0.8~2.4mgを3~4回に分けて服用。 |

| 抗不安薬 | ジアゼパム (セルシン®) | 長時間作用型。抗不安、筋弛緩、抗けいれん作用を持つ。 アルコール離脱せん妄にもよく使われる。 | 1日2~15mgを2~4回に分けて服用。 |

| 抗不安薬 | クロナゼパム (リボトリール®) | 長時間作用型。 抗けいれん作用が特に強く、てんかん治療にも用いられる。 | 1日0.5~1.5mgから開始し、最大6mgまで。 |

| 睡眠薬 | ニトラゼパム (ベンザリン®) | 長時間作用型。 中途覚醒や早朝覚醒に有効だが、翌日の持ち越しに注意。 | 1回5~10mgを就寝前に服用。 |

| 睡眠薬 | フルニトラゼパム (サイレース®) | 中間時間作用型。 催眠作用が非常に強力。 | 1回0.5~2mgを就寝前に服用。 |

| 睡眠薬(非BZD系) | ゾルピデム (マイスリー®) | 超短時間作用型。 入眠困難に有効だが、依存性に注意が必要。 | 1回5~10mgを就寝前に服用。 |

| 睡眠薬(非BZD系) | エスゾピクロン (ルネスタ®) | 短時間作用型。 翌日に苦味を感じることがある。 | 1回1~3mgを就寝前に服用。 |

| 睡眠薬(メラトニン受容体作動薬) | ラメルテオン (ロゼレム®) | 体内時計を整え、自然な眠りを促す。 依存のリスクがない。 せん妄のリスクが低下するというエビデンスがある。 | 1回8mgを就寝前に服用。 |

| 睡眠薬(オレキシン受容体拮抗薬) | スボレキサント (ベルソムラ®) | 自然な睡眠経過に近い作用を持つ。 依存のリスクがない。 せん妄のリスクがない。 | 1回10~20mgを就寝前に服用。 |

| 睡眠薬(オレキシン受容体拮抗薬) | レンボレキサント (デエビゴ®) | ベルソムラと同様、覚醒物質オレキシンの働きを抑える。 | 1回2.5~10mgを就寝前に服用。 |

| 抗うつ薬(適応外) | トラゾドン (デジレル®、レスリン®) | もともとは四環系抗うつ薬。 徐波睡眠(深い眠り)を誘発するため、 抗うつ薬としてではなく、睡眠薬として使用されることがほとんど。 せん妄のリスクがない。 | 1回25~100mgを就寝前に服用。 |

| 抗うつ薬(適応外) | ミアンセリン (テトラミド®) | 四環系抗うつ薬。 鎮静作用があり不眠に用いられる。 トラゾドンより作用時間が長い。 | 1回10~30mgを就寝前に服用。 |

※内科でもよく処方されるゾルピデムとエスゾピクロンは“非”BZD系として保健登録されていますが、依存性や耐性形成はBZD系と何ら変わらず依存しやすいため注意が必要です。

ADHD治療薬

概要

注意欠如・多動症(ADHD)の中核症状である不注意、多動性、衝動性を改善する薬です。脳内のノルアドレナリンやドーパミンの働きを調整します。

処方例

| 種類 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例(成人) |

| 中枢神経刺激薬 | メチルフェニデート徐放錠 (コンサータ®) | 効果は高いが、依存のリスク管理のため登録制。 食欲不振や不眠に注意。 | 1日18mgから開始し、18~72mgで維持。 |

| 中枢神経刺激薬 | リスデキサンフェタミン (ビバンセ®) | コンサータ®と同様の作用機序と効果を持つ。 | 1日30mgから開始し、30~70mgで維持。 |

| 非中枢神経刺激薬 | アトモキセチン (ストラテラ®) | 効果は緩やかだが、依存のリスクはない。 24時間効果が持続する。 | 1日40mgから開始し、80~120mgで維持。 |

| 非中枢神経刺激薬 | グアンファシン (インチュニブ®) | α2A受容体作動薬。 衝動性や多動性への効果が期待される。 血圧低下や眠気に注意。 | 体重に応じて1日2mgから開始し、 維持量を決定。 |

抗認知症薬

概要

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などによる認知機能の低下の進行を緩やかにする薬です。根本的な治療薬ではありませんが、症状の進行を遅らせ、ご本人やご家族の生活の質を維持することを目的とします。

処方例

| 作用機序 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| AChE阻害薬 | ドネペジル (アリセプト®) | 最も広く使用されている。 軽度から高度のアルツハイマー型認知症、 レビー小体型認知症に適応。 消化器症状や徐脈に注意。 | 1日3mgから開始し、5mgで維持。 重症例では10mgまで増量可。 |

| AChE阻害薬 | ガランタミン (レミニール®) | ニコチン性アセチルコリン受容体にも作用する。 軽度から中等度のアルツハイマー型認知症に適応。 | 1日8mgを2回に分けて開始し、 16~24mgで維持。 |

| AChE阻害薬 | リバスチグミン (イクセロンパッチ®など) | 貼り薬。 消化器症状が出にくいが、皮膚トラブルに注意。 軽度から中等度のアルツハイマー型認知症に適応。 | 1日4.5mgから開始し、 1ヶ月ごとに4.5mgずつ 最大18mgまで増量。 |

| NMDA受容体拮抗薬 | メマンチン (メマリー®) | 中等度から高度のアルツハイマー型認知症に適応。 興奮や易怒性などの周辺症状にも有効な場合がある。 | 1日5mgから開始し、 1週間以上の間隔をあけて 20mgまで漸増。 |

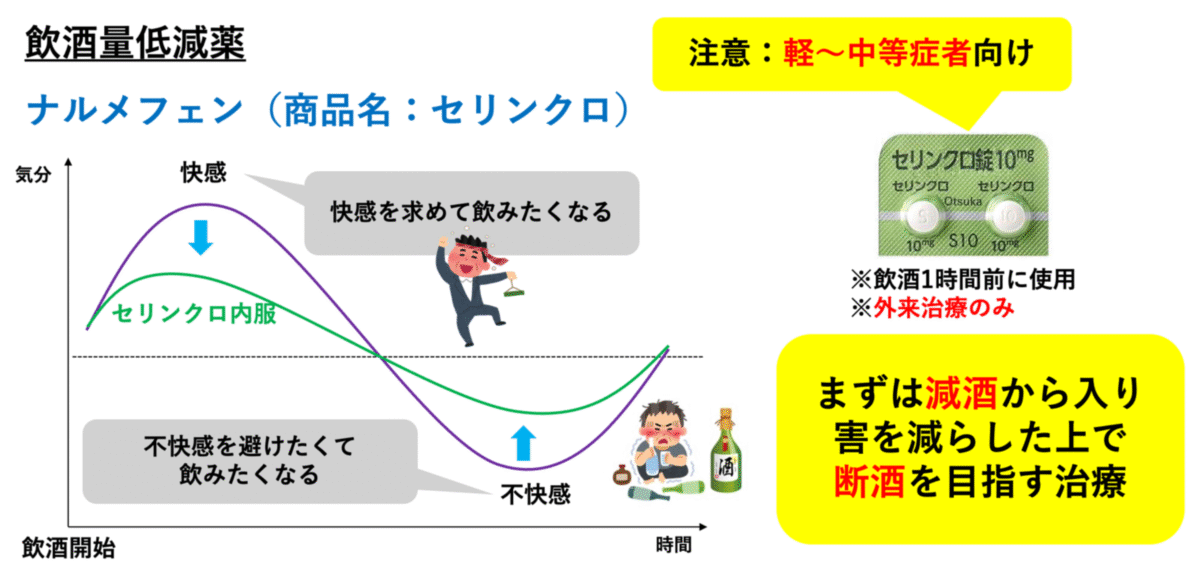

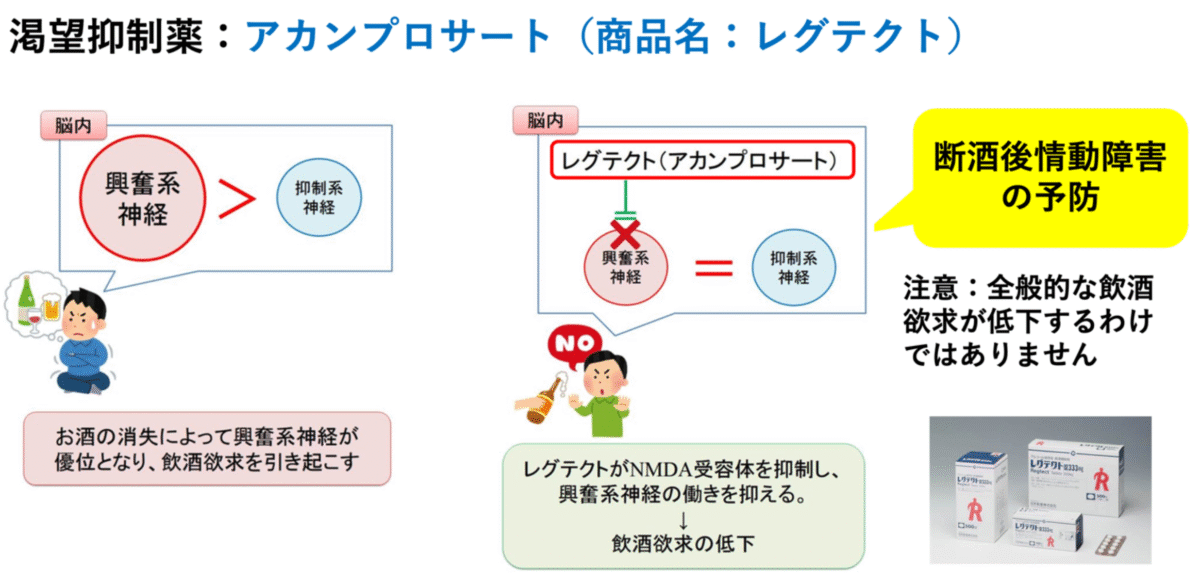

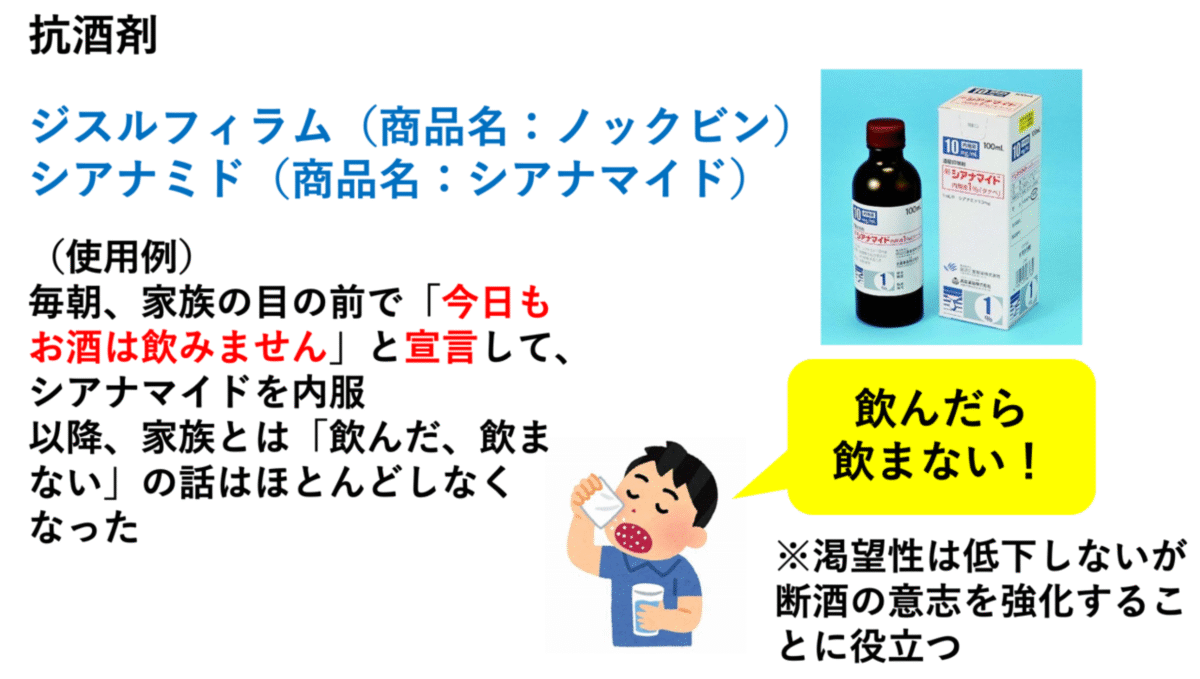

アルコール依存症治療薬

概要

アルコールへの渇望を抑えたり、飲酒による不快な反応を引き起こしたりすることで、断酒や減酒を補助する薬です。

処方例

| 目的 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| 飲酒欲求の低減(減酒治療薬) | ナルメフェン (セリンクロ®) | オピオイド受容体を介して飲酒による快感を抑制し、 飲酒量を減らす。 | 飲酒の1~2時間前に10mgを服用。 必要に応じて20mgまで。 |

| 飲酒欲求の低減(渇望抑制薬) | アカンプロサート (レグテクト®) | 断酒後の飲酒欲求を抑え、断酒維持を補助する。 | 1回666mgを1日3回服用。 |

| 抗酒薬(嫌酒薬) | ジスルフィラム (ノックビン®) | 服用後に飲酒すると、 激しい二日酔い症状(頭痛、吐き気など) を引き起こし、 飲酒を断念させる。 | 1日0.1~0.5gを1~3回に分けて服用。 |

抗パーキンソン病薬(副作用治療薬)

抗精神病薬の副作用である錐体外路症状(手が震える・手足が動かしにくい等)に対して用いられます。しかし、副作用の対策は副作用止めを使用する前に、原因となっている薬剤の見直しの方が推奨されています。

| 用途 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| 錐体外路症状の緩和 | ビペリデン (アキネトン®) | 抗コリン薬。 抗精神病薬によるパーキンソン症状(振戦、固縮)や 急性ジストニアに有効。 | 経口:1日2mgを2回に分けて開始し、3~6mgで維持。 注射:5~10mgを筋注または静注。 |

ジスキネジア治療薬(副作用治療薬)

抗精神病薬の副作用であるジスキネジア(顔・口・舌が勝手に不規則な動く、体がくねくねと動いてしまうな等)に対する治療。これも原因薬の中止や調整が優先される。新薬なので高額。

| 用途 | 一般名(商品名) | 特徴 | 処方例 |

| 遅発性ジスキネジア | バルベナジン (ジスバル®) | VMAT2阻害薬。 抗精神病薬の長期使用による 口のもぐもぐ運動などを改善する。 | 1日40mgを1回で開始し、 1週間以上経てから80mgに増量。 |

4. 精神科領域で用いられる漢方薬

西洋薬だけでなく、漢方薬も精神科領域の治療において重要な選択肢となります。漢方では、心と体は一体(心身一如)と捉え、全体のバランスを整えることで症状の改善を目指します。不安、不眠、イライラ、気分の落ち込みなど、多彩な症状に対して有効な場合があります。

- 抑肝散(よくかんさん):

神経の高ぶりを鎮め、イライラや不眠、怒りっぽさに用いられます。認知症の周辺症状や小児の夜泣きなどにも使われます。 - 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):

喉のつかえ感(梅核気)や、それに伴う不安、気分の落ち込みに有効です。 - 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):

動悸や不安、不眠が強く、体力がある方に用いられます。 - 酸棗仁湯(さんそうにんとう):

心身が疲労して眠りが浅い、いわゆる「虚労」の状態の不眠に有効です。 - 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう):

悪夢を見てうなされるような場合や、過敏性腸症候群などにも用いられます。 - 加味逍遙散(かみしょうようさん):

主に女性のイライラ、冷え、月経不順、更年期障害などの心身の不調に用いられます。

漢方薬は副作用が少ないイメージがありますが、偽アルドステロン症や肝機能障害、間質性肺炎など重篤な副作用も報告されています。専門的な知識に基づき、患者様一人ひとりの「証」(体質や状態)に合った処方を選択することが極めて重要です。

5. 特別な配慮が必要な方への薬物療法

妊産婦の方へ

妊娠・授乳期の薬物療法は、お母様の心の健康を維持することと、赤ちゃんへの影響を最小限にすることのバランスを慎重に考慮する必要があります。

原則

- 計画的な妊娠が望ましい:

妊娠を希望される場合は、事前に相談いただき、妊娠前から薬の種類や量を調整することが理想的です。 - 自己判断での中断は危険:

急な服薬中断は、病状の悪化を招き、かえってお母様と赤ちゃん双方にとってリスクとなることがあります。必ず医師にご相談ください。 - 共同意思決定(SDM):

最新の情報に基づき、リスクとベネフィットを丁寧に説明し、患者様ご本人、ご家族、産婦人科医と連携しながら、最適な治療方針を一緒に決定します。

薬剤ごとの注意点

| 薬剤の種類 | 妊娠中の注意点 | 授乳中の注意点 |

| 抗うつ薬 | 多くのSSRI、SNRIは比較的安全とされますが、 パロキセチンは心奇形のリスクがわずかに高いという報告があり、第一選択とはなりにくいです。 妊娠後期での服用は、新生児一過性多呼吸などの新生児薬物離脱症候群に注意が必要です。 | 多くの薬は母乳への移行が少なく、授乳と両立可能です。 セルトラリンやパロキセチンは特に移行が少ないとされます。 |

| 抗精神病薬 | 催奇形性のリスクは低いとされますが、 妊娠後期の服用は新生児薬物離脱症候群の可能性があります。 代謝系副作用のある薬は妊娠糖尿病のリスクに注意が必要です。 | 多くの薬は授乳と両立可能ですが、クロザピンは禁忌です。 乳児の鎮静や哺乳状態を注意深く観察します。 |

| 気分安定薬 | バルプロ酸は催奇形性が高く、原則禁忌です。 炭酸リチウムも心奇形(エプスタイン奇形)のリスクがあり、原則禁忌です。 カルバマゼピンもリスクがあります。 ラモトリギンは比較的安全とされます。 | 炭酸リチウムは母乳への移行が多く禁忌です。 他の気分安定薬は、乳児の状態を観察しながら慎重に判断します。 |

| 抗不安薬・睡眠薬(BZD系) | 大量・長期連用は、新生児薬物離脱症候群や フロッピーインファント症候群のリスクとなります。 頓服など、必要最小限の使用にとどめます。 | 母乳への移行があり、乳児の傾眠や哺乳力低下の可能性があるため、 短時間作用型を少量で使用するなど配慮が必要です。 |

より詳しく知りたい方にお勧めのリンク

>> 精神疾患を合併した、或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイド

お子様へ

小児への薬物療法は、心理社会的介入(カウンセリングや環境調整など)を十分に行った上で、それでも症状の改善が乏しい場合に限定して検討されるべき最終手段です。 多くの薬は小児への適応が承認されておらず、使用する場合は安全性に最大限配慮し、成長や発達への影響を注意深く観察しながら、必要最小限の量と期間にとどめます。

ご高齢の方へ

高齢者は、肝臓や腎臓の機能が低下しているため、薬が体内に留まりやすく、副作用が出やすい傾向にあります。 転倒や認知機能の低下、せん妄などのリスクが高まるため、ごく少量から慎重に開始し、多剤併用を避け、定期的に処方を見直すことが重要です。

身体疾患で入院中の方へ

身体の状態が不安定なため、薬の吸収・代謝・排泄が通常と異なり、薬の効果や副作用が予測しにくくなります。 使用している他の多くの薬剤との相互作用にも注意が必要です。 肝機能や腎機能の状態に応じて、薬剤の種類や量を細やかに調整する必要があります。

6. 薬物療法と上手に付き合うために

薬物療法は精神疾患の治療において強力な選択肢の一つですが、万能ではありません。治療効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるためには、医師と患者様が信頼関係に基づき、治療目標を共有し、二人三脚で治療を進めていくことが何よりも大切です。薬について分からないこと、不安なことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。

7. 参考文献

- 永井良三(シリーズ総監修)・笠井清登(編集). (2021). 精神科研修ノート 第3版. 診断と治療社.

- Benjamin J. Sadock, M.D., Virginia A. Sadock, M.D., Pedro Ruiz, M.D. (2015). Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 11th Edition. LWW. (日本語版:井上令一(監修)『カプラン臨床精神医学テキスト第3版』MEDSI)

- 松崎朝樹. (2021). 精神診療プラチナマニュアル 第3版. MEDSI.

- 大武陽一. (2021). みんなの心療内科. 中外医学社.

- 医療情報科学研究所(編集). (2022). 病気がみえる vol.14 精神疾患. MEDIC MEDIA.