目次

- 精神疾患とは何か?- こころが病むとは?

- 精神医学とは?

- 精神疾患の分類

- 解剖・生理・ストレス

- 精神発達

- 精神疾患の診断基準

- 検査

- 薬物療法

- 精神療法

- 精神保健

- 精神科医療に関わる法律

- 精神医学の最新事情と将来

- 神楽坂メンタルクリニックの視点から

- 参考文献

1. 精神疾患とは何か?

– こころが病むとは?-

こころの病気は「脳の機能的な不調」です

「こころの病気」と聞くと、何か特別な、意志の弱さや性格の問題だと思われがちですが、それは誤解です。精神疾患は、脳という臓器の機能的な不調によって引き起こされる状態です。

私たちの感情、思考、行動は、脳内の神経伝達物質(セロトニンやドパミンなど)が複雑なネットワークを介して情報をやり取りすることで成り立っています。この神経伝達物質のバランスが崩れたり、情報を伝える神経回路がうまく働かなくなったりすると、さまざまな精神症状が現れます。

例えば、気分がひどく落ち込んで何も手につかなくなる「うつ病」や、現実にはない声が聞こえる「幻聴」という症状が現れる「統合失調症」などがその代表です。これらは決して「気の持ちよう」で解決できるものではなく、風邪をひいたら咳が出るように、脳の不調によって引き起こされる症状なのです。

WHO(世界保健機関)による「健康」の定義

WHOは「健康」を単に病気でない状態ではなく、「身体的、精神的、そして社会的に完全に良好な状態」と定義しています。こころの健康は、身体の健康と同じように、私たちが自分らしく、充実した毎日を送るために不可欠な要素です。 こころが病むということは、この健康のバランスが崩れ、日常生活や社会生活に支障が生じている状態と言えるでしょう。

精神疾患を有する総患者数の推移

入院患者数は微減ですが、外来患者数は年々、増加しています。

この変化を説明する可能性のある要因・仮説

以下は、文献・政策動向・制度変化を踏まえた“なぜ入院が減って外来が増えてきたか”という仮説的説明です。

- 政策的な地域移行・精神保健改革の進展

日本では、精神医療の改革として「地域生活重視」「病院中心から地域中心へ」「精神科入院病床の適正化・縮小」が長らく議論・推進されてきました。- 入院依存型医療から、在宅・通院フォロー重視へのシフト

- 精神科病床の削減、退院後支援(地域支援・リハビリテーション・地域生活支援)体制整備

- 入院期間抑制、早期退院促進の傾向

- 精神科治療薬・治療技術の進歩

抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、維持療法、早期介入などの改善により、重症化・長期入院を要するケースを抑えることが可能になった例もあると考えられます。より早期の診断・介入が可能になったことにより、入院を要さない段階での外来治療例が増えている可能性もあります。 - 受療行動・精神医療へのアクセス向上

精神疾患に対するスティグマ(烙印意識)の軽減、メンタルヘルス啓発、相談体制整備、初期の心療内科・精神科診療所の増加などにより、症状が出た際に比較的軽度段階で医療機関を受診する人が増えている可能性があります。実際、最近は精神科を標榜する診療所数が年100件ペースで増えてきているという指摘もあります。 rescho.co.jp >> - 統計・推計方法の変更

厚労省の資料でも指摘されているように、令和2年あたりから総患者数・外来患者数の推計方法を変えている点があります。この方法変更が、数字の飛躍的な増加(例:外来 389.1 → 586.1 万人)をある程度説明する可能性は否定できません。具体的には、外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更(H29年までは31日以上を除外していたが、R2年からは99日以上を除外して算出)。 厚生労働省+2厚生労働省+2 >> - 高齢化・併存疾患影響

高齢化の進行により、認知症併発例や身体合併症併発例が増えており、それが精神科‐神経科‐老年精神科の受診例を押し上げている可能性があります。また、ストレス・生活変化・孤立・社会環境変動といった社会要因も、抑うつ・不安障害・認知症関連症状の外来需要を増やしている可能性があります。 - 制度的・保険制度の影響

入院医療・入院要件の見直し、入院医療費の抑制志向、診療報酬改定、在宅ケア支援制度、デイケア・訪問看護の拡充なども、外来・在宅シフトを促すインセンティブとなった可能性があります。 - パンデミック等外部ショック要因(最近)

COVID-19 流行後、人との接触制限・生活変化・ストレス増加などにより、精神的負荷を抱える人が増え、それが外来需要を一層押し上げた可能性も考えられます。ただし、入院抑制傾向が以前から続いていたことから、これはあくまで最近の増幅因子と考えるべきでしょう。

2. 精神医学とは?

精神医学の対象と役割

精神医学は、精神疾患の原因を解明し、診断、治療、そして予防を行う医学の一分野です。その対象は、統合失調症やうつ病、双極性障害といった精神疾患だけでなく、ストレスによる心身の不調、発達障害、認知症など、非常に多岐にわたります。 精神科医の役割は、薬物療法や精神療法などを通じて症状を和らげ、患者さんが自分らしい生活を取り戻すお手伝いをすることにあります。

精神科・心療内科・神経内科・カウンセリングの違い

心の悩みを相談する場所として、いくつかの選択肢がありますが、それぞれに役割が異なります。

| 種類 | 対象となる主な状態 | 主に担当する専門家 | 主なアプローチ |

|---|---|---|---|

| 精神科 | 精神疾患全般(統合失調症、うつ病、双極性障害、不安症など)。 思考、気分、行動の障害がみられる場合。 | 精神科専門医 | 診断、薬物療法、精神療法、各種検査など、精神医学的アプローチが中心。 |

| 心療内科 | ストレスなどが原因で身体症状が現れる心身症 (過敏性腸症候群、気管支喘息、アトピー性皮膚炎など)。 | 内科専門医 心療内科専門医 精神科専門医 | 身体症状の治療と並行して、心理的な要因へのアプローチ(カウンセリングや薬物療法)を行う。 |

| 神経内科 | 神経系の器質的な異常・疾患を扱う。 主に脳血管疾患やパーキンソン病など。 精神科でも対応する認知症やてんかんも診る。 | 脳神経内科専門医 | 内科的な治療が主体。 精神症状が目立つ場合は精神科に紹介することが多い。 |

| カウンセリング | 日常生活の悩み、人間関係、性格の問題など、病気とは言えない心理的な悩み。 | 臨床心理士 公認心理師 | 診断や投薬は行わず、対話(精神療法)を通じて悩みの整理や解決をサポートする。 |

医療機関が標榜できる診療科名は「医療法施行規則」に定められていますが、現行では開設者(管理者)が医師免許を持ち、必要書類を保健所に提出すれば自由に標榜可能。欧米のように、専門医資格の有無が診療科の標榜権に直結する仕組みは、日本では導入されていません。したがって、標榜科と専門医資格は必ずしも一致しません(例:外科の勤務医が内科のクリニックを開業することは可能)。かかりつけの医師が専門医かどうかは自分でチェックする必要があります。また、精神科は受診イメージのハードルを下げるため、心療内科専門医を持っていなくても、あえて「心療内科」も同時に標榜するクリニックが多いです。しかし、全科を回るスーパーローテート方式に変更された(それまでは大学を卒業すると自分が進む診療科へそのまま進むストレート方式)2004年以降に初期臨床研修を受けた精神科医は、ある程度、内科の臨床経験があるため(ただし、研修を受けた病院や個人による差が大きい)、心療内科的アプローチができる先生は多いと思います。

- 公益社団法人 日本精神神経学会

専門医・指導医検索 >> - 特定非営利活動法人 日本心療内科学会

専門医検索 >> - 心療内科について詳しく知りたい方はこちらへ

心療内科とは? >>

医学と心理学、社会学の交差点としての精神医学

精神疾患は、単一の原因で発症することは稀で生物学的要因(B)、心理的要因(P)、社会的要因(S)が複雑に絡み合って発症すると考えられています(BPSモデル)。

- 生物学的要因(B): 遺伝的素因、脳の機能障害、神経伝達物質の異常など。

- 心理的要因(P): 考え方の癖(認知の偏り)、ストレスへの対処法、性格傾向など。

- 社会的要因(S): 人間関係、職場や家庭の環境、経済的な問題など。

精神医学は、脳科学や遺伝学といった生物学的アプローチだけでなく、個人の内面を探る心理学、そして個人を取り巻く環境を分析する社会学といった、多様な学問分野の知見を統合し、全人的な視点から患者さんを理解し、治療を行うことを目指しています。

3. 精神疾患の分類

精神疾患を理解し、治療方針を立てる上で、分類は非常に重要です。伝統的には原因論に基づいた分類が用いられてきましたが、現在では症状の組み合わせに基づく操作的診断基準が国際的な標準となっています。

原因による伝統的な分類:外因性・内因性・心因性

かつて精神疾患は、その主な原因と考えられるものによって、大きく3つに分類されていました。 この分類は、原因から治療法を考えやすいという利点があり、精神医学の基本的な考え方として重要です。

| 分類 | 原因 | 主な疾患例 |

|---|---|---|

| 外因性精神疾患 | 脳に直接的な影響を及ぼす身体的な原因が検査などで認められるもの。 脳器質性(脳梗塞、脳腫瘍など)、症状性(甲状腺疾患など)、中毒性(アルコール、薬物など)に分けられます。 | 認知症 頭部外傷による意識障害 アルコール依存症 |

| 内因性精神疾患 | 科学的に解明しきれていないが(仮説)、遺伝的素因など、個人の内的な要因(素因)が基盤にあり、 そこに心理社会的な要因が加わって発症すると考えられるもの。 | 統合失調症 うつ病 双極性障害 |

| 心因性精神疾患 | 心理社会的な要因(強いストレス体験、環境の変化、人間関係など)によって引き起こされるもの。 | 適応障害 心的外傷後ストレス障害(PTSD) |

ただし、現代の精神医学では、多くの疾患がこれらの要因の複数に関わって発症する(BPSモデル)と考えられているため、原因による分類はあくまで基本的な考え方の一つとして捉えられています。

症状に基づく国際的な分類:DSMとICD

現在、世界的に広く用いられている分類は、米国精神医学会(APA)が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」と、世界保健機関(WHO)が作成した「国際疾病分類(ICD)」の2つです。 これらは、観察される症状や経過に基づいて、誰が診断しても同じ結果になるように作られた操作的診断基準です。

DSM-5-TRでは、精神疾患は22の主要なカテゴリーに分類されています。 以下にその一部を簡潔にまとめます。

| カテゴリー | 主な特徴 | 代表的な疾患 |

|---|---|---|

| 神経発達症群 | 発達期に生じる脳機能の偏り。 コミュニケーションや学習、行動面に特徴が現れる。 | 自閉スペクトラム症 注意欠如・多動症(ADHD) 限局性学習症 |

| 統合失調症スペクトラム および他の精神病性障害群 | 幻覚、妄想、まとまりのない思考や行動などが主な症状。 現実検討能力に障害が見られる。 | 統合失調症 妄想性障害 短期精神病性障害 |

| 双極性障害 および関連障害群 | 気分の高揚(躁状態)と落ち込み(抑うつ状態)を繰り返す。 | 双極I型障害 双極II型障害 気分循環性障害 |

| 抑うつ障害群 | 持続的な気分の落ち込み、興味や喜びの喪失が主な症状。 | うつ病(大うつ病性障害) 持続性抑うつ障害(気分変調症) |

| 不安症群 | 過剰な不安や恐怖が主な症状。 特定の状況や対象への強い恐怖が見られる。 | パニック症 広場恐怖症 社交不安症(社交恐怖) 全般不安症 |

| 強迫症 および関連症群 | 強迫観念(繰り返し浮かぶ不快な考え)と強迫行為(それを打ち消すための繰り返し行動)が主な症状。 | 強迫症(OCD) 身体醜形障害 ためこみ症 |

| 心的外傷 およびストレス因関連障害群 | 命の危険を感じるような出来事の体験後に、再体験、回避、過覚醒などの症状が見られる。 | 心的外傷後ストレス障害(PTSD) 急性ストレス障害 適応障害 |

| 解離症群 | 意識、記憶、同一性、知覚などが一時的に失われる。 | 解離性健忘 解離性同一症(多重人格障害) 離人感・現実感消失症 |

| 身体症状症および関連症群 | 身体的な症状への過度なとらわれや、病気であることへの強い不安が特徴。 | 身体症状症 病気不安症 転換性障害(機能性神経症状症) |

| 食行動障害 および摂食障害群 | 食行動の異常、体重や体型への過度なこだわりが特徴。 | 神経性やせ症 神経性過食症 過食性障害 |

| 神経認知障害群 | 記憶、判断、見当識などの認知機能が後天的に低下し、日常生活に支障をきたす。 | アルツハイマー病、血管性認知症 レビー小体型認知症 |

| パーソナリティ障害群 | 思考、感情、対人関係のパターンが著しく偏っており、社会生活に困難が生じる。 | 境界性パーソナリティ障害 自己愛性パーソナリティ障害 回避性パーソナリティ障害 |

各疾患の詳細についてはこちらに進んでください こころの病い>>

4. 解剖・生理・ストレス

1. こころの働きを支える脳の構造

私たちのこころの働きは、脳の複雑な構造と機能に基づいています。 特に精神機能と深く関わる部位として、大脳皮質、大脳辺縁系、大脳基底核が挙げられます。

| 部位 | 機能 | 関連部位と疾患 |

|---|---|---|

| 大脳皮質 | 思考、判断、計画、言語、記憶といった高次の精神活動を司ります。 「新しい脳」とも呼ばれます。 | 扁桃体: 不安、恐怖など情動の中枢(不安症、PTSDなど) 海馬: 記憶の形成と固定(認知症、うつ病など) 帯状回: 感情の制御、意欲 |

| 大脳辺縁系 | 食欲や性欲などの本能行動や、快・不快、恐怖といった情動(感情)を司ります。 「古い脳」とも呼ばれます。 | 扁桃体: 不安、恐怖など情動の中枢(不安症、PTSDなど) 海馬: 記憶の形成と固定(認知症、うつ病など) 帯状回: 感情の制御、意欲 |

| 大脳基底核 | 運動の調節だけでなく、意欲、学習、習慣形成などにも関与します。 | 報酬系(側坐核など): 快感や意欲を生み出すことに関わり、依存症やうつ病と関連します。 |

2. 情報を伝える神経伝達物質

これらの脳部位は、ニューロン(神経細胞)と呼ばれる細胞が無数にネットワークを形成し、その接合部であるシナプスで神経伝達物質を放出・受容することで情報を伝達しています。 精神疾患や向精神薬の作用を理解する上で、以下の神経伝達物質は特に重要です。

| 神経伝達物質 | 主な働き | 関連する精神疾患 |

|---|---|---|

| ドパミン | 快感、意欲、学習、運動調節 | 過剰: 統合失調症の陽性症状(幻覚、妄想) 不足: 意欲低下(うつ病)、パーキンソン症状 |

| セロトニン | 気分の安定、不安の軽減、衝動性の抑制 | 不足: うつ病、不安症、強迫症 |

| ノルアドレナリン | 意欲、集中力、覚醒、ストレス反応 | 不足: 意欲・集中力の低下(うつ病) 過剰: 不安、焦燥 |

| GABA(ギャバ) | 脳の興奮を抑える、リラックス作用 | 機能低下: 不安症 |

| グルタミン酸 | 脳の興奮を高める、記憶・学習 | 機能異常: 統合失調症、うつ病 |

3. 精神疾患とストレスの深い関係性

「ストレス」という言葉は、私たちの日常生活で頻繁に使われます。多くの方が、仕事や人間関係などで「ストレスを感じる」という経験をお持ちでしょう。実は、このストレスは多くの精神疾患の発症や悪化に深く関わっており、こころの健康を考える上で避けては通れない重要なテーマです。

そもそも「ストレス」とは何か?

一般的に「ストレス」という言葉は、嫌なことや負担に感じる原因そのものを指して使われることが多いですが、医学的には明確に区別されています。

- ストレッサー(Stressors):

こころや体への刺激となる原因。物理学の用語で「物体に圧力を加えることで生じる歪み」が語源です。 - ストレス反応(Stress Response):

ストレッサーによって生じる心身の反応。

風船やボールが押されるとへこむように、私たちの心と体もストレッサーによって歪みが生じます。この歪みがストレス反応です。ストレスが軽度で短期間であれば、ストレッサーがなくなれば自然と元の状態に戻ります。しかし、強いストレスが長期間続いたり、頻繁に繰り返されたりすると、心のバランスが崩れ、様々な精神疾患が発症するリスクが高まります。

ストレスに気づくためのサイン(ストレス反応)

ストレス反応は、こころ(心理的)、行動、からだ(身体的)の3つの側面に現れます。これらのサインは、自分でも気づかないうちにストレスが溜まっていることを知らせる重要な手がかりです。

| 反応の種類 | 主な症状や行動の例 |

|---|---|

| 心理的反応 | 不安、恐怖、イライラ、焦り、悲しみ、憂うつ、落ち込み 罪悪感、孤独感、無気力 集中力や思考力、記憶力の低下 |

| 行動的反応 | 攻撃的な行動、泣く、引きこもり 過食、拒食、飲酒、喫煙、ギャンブル ミスが増える、回避行動(問題から避ける) |

| 身体的反応 | 動悸、過呼吸、頭痛、めまい 疲労感、不眠、過眠 食欲低下、便秘、下痢 月経不順 |

特に、高血圧や糖尿病、心筋梗塞といった多くの身体疾患もストレスとの関連が指摘されていますが、これらはストレス反応というより、ストレスが疾患そのものの誘因となっている状態と考えられます。 心療内科的なアプローチが有効となります。

心療内科について詳しく知りたい方はこちらへ

心療内科とは? >>

ストレスの原因となるもの(ストレッサー)

ストレッサーは、私たちの周りに無数に存在します。大きく分けると、物理的、化学的、生物的なものから、精神疾患に特に関係の深い身体的、心理社会的なものまで様々です。

特に重要なのが心理社会的ストレスで、これはさらに3つに分けられます。

- ライフイベント:

結婚、就職、引越し、近親者の死、失業など、人生の大きな変化。良い出来事も変化という点ではストレッサーになり得ます。 - デイリーハッスルズ:

日常的に起こる些細ないらだちごと。満員電車、騒音、仕事の締め切りなど。 - トラウマティックな出来事:

生命を脅かすような出来事。災害、事故、暴力など。

ストレスに対する体の反応メカニズム

私たちの体は、ストレッサーにさらされると、それに適応しようとして一定の反応パターンを示します。これを生理学者のハンス・セリエは「汎適応症候群」と名付け、3つの時期に分けました。

- 警告反応期:

ストレスに気づき、抵抗力が一時的に低下する(ショック相)が、すぐに抵抗力が高まる(抗ショック相)。 - 抵抗期:

ストレスに適応し、抵抗力が安定して高い状態を維持する。 - 疲憊(ひはい)期:

ストレスが長期間続くと、エネルギーが尽きて抵抗力が低下し、心身の不調や疾患が現れやすくなる。

この一連の反応には、体内で主に2つのシステムが働いています。

- SAM系(視床下部-交感神経-副腎髄質系):

緊急事態に素早く反応し、アドレナリンやノルアドレナリンを分泌して心拍数や血圧を上げ、「闘うか逃げるか」の状態にします。 - HPA系(視床下部-下垂体-副腎皮質系):

ストレスが長期化した場合に働き、コルチゾールなどのホルモンを分泌して、エネルギーを供給し、炎症を抑えます。

これらのシステムは、本来体を守るためのものですが、過剰に、あるいは慢性的に働き続けると、心身に様々な悪影響を及ぼします。

ストレスとの上手な付き合い方(コーピング)

同じストレッサーを経験しても、ストレス反応の現れ方は人それぞれです。この違いは、ストレッサーをどのように受け止め(認知的評価)、どのように対処するか(コーピング)によって生まれます。

コーピングは、ストレスを軽減したり、処理したり、受け入れたりするための意識的な努力のことで、大きく2つに分けられます。

| コーピングの種類 | 特徴と具体例 |

|---|---|

| 問題焦点型コーピング | ストレスの原因そのものに働きかけて解決しようとする方法。 例:仕事のやり方を変える、他の人に手伝ってもらう、問題点を整理して解決策を考える。 |

| 情動焦点型コーピング | ストレスによって生じた不快な感情(怒り、悲しみなど)を和らげようとする方法。 例:気晴らしをする(歌う、趣味に没頭する)、誰かに話を聞いてもらう、物事を肯定的に捉え直す。 |

どちらのコーピングが優れているというわけではなく、解決できそうな問題には問題焦点型を、自分では解決が難しい問題には情動焦点型を、というように状況に応じて使い分けることが、ストレスと上手に付き合っていくコツです。

神楽坂メンタルクリニックの視点から

こころのサインを見逃さず、あなたに寄り添う医療を

ストレスは、現代社会を生きる上で誰にとっても無縁ではありません。大切なのは、ご自身のこころと体の小さなサインに気づき、一人で抱え込まずに適切な対処をすることです。神楽坂メンタルクリニックでは、患者さん一人ひとりのお話に丁寧に耳を傾け、ストレスの原因となっている背景を多角的に理解することを重視しています。薬物療法だけでなく、ストレスとの付き合い方(コーピング)を一緒に見つけるなど、「病を診て人を診ず」に陥らない、全人的な医療を目指します。主治医制による継続的な関わりの中で、患者さんが安心してこころの内を話せる関係性を築き、共に回復への道を歩んでいきたいと考えております。ストレスによる心身の不調を感じたら、どうぞお気軽に当クリニックにご相談ください。

5. 精神発達

人のこころは、生まれながらにして完成しているわけではなく、生涯を通じて発達・変化し続けます。 精神医学では、人の一生をいくつかの発達段階に分け、それぞれの段階で達成すべき課題や直面しやすい危機を理論化しています。そして、我々、精神科医は幼少期からの生活歴を聴取する中で、現在の問題と精神発達の影響を考えます。

愛着理論(J. Bowlby)

乳幼児期における養育者(主に母親)との情緒的な結びつき(愛着(アタッチメント))が、その後の人間関係の築き方やストレスへの対処能力の基礎となると考えられています。安定した愛着が形成されると、子どもは養育者を「安全基地」として、安心して周囲の世界を探索できるようになります。不適切な養育環境などにより安定した愛着が形成されない場合、反応性アタッチメント障害(人に甘えたり助けを求めたりすることが少なく、感情の表現が乏しい)などを発症することがあります。

心理社会的発達理論(E. Erikson)

エリクソンは、人の一生を8つの発達段階に分け、各段階で乗り越えるべき心理社会的危機と、それを乗り越えることで獲得できる心理的強さ(希望、意志、目的など)を示しました。

| 発達段階 | 年齢(目安) | 心理社会的危機 | 獲得される力 |

|---|---|---|---|

| 乳児期 | 0~1.5歳 | 基本的信頼 vs. 不信 | 希望 |

| 幼児前期 | 1.5~3歳 | 自律性 vs. 恥・疑惑 | 意志 |

| 幼児後期 | 3~6歳 | 自発性 vs. 罪悪感 | 目的 |

| 学童期 | 6~12歳 | 勤勉性 vs. 劣等感 | 有能感 |

| 青年期 | 12~22歳 | 自我同一性 (アイデンティティ) vs. 同一性拡散 | 忠誠心 |

| 若年成人期 | 22~40歳 | 親密性 vs. 孤独 | 愛 |

| 壮年期 | 40~65歳 | 世代継承性 vs. 停滞 | 世話 |

| 老年期 | 65歳~ | 統合 vs. 絶望 | 英知 |

6. 精神疾患の診断基準

精神科の診断は、患者さんの語りや行動の観察といった臨床情報に基づいて行われます。医師の主観による診断のばらつきを減らし、信頼性を高めるために、操作的診断基準が用いられています。

操作的診断基準の誕生

かつては、各医師が自身の経験や理論に基づいて診断を行っていたため、同じ患者さんでも医師によって診断が異なることが少なくありませんでした。これでは研究や治療法の比較が困難です。そこで、誰が診断しても同じ結果になるように、具体的で明確な基準(例:「AとBの症状があり、かつC、D、Eのうち2つ以上を満たす」など)を定めた操作的診断基準が作られました。

DSMとICD

現在、国際的に用いられている主要な操作的診断基準は、前述の通りDSMとICDです。

- DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル):

アメリカ精神医学会(APA)が作成。研究での使用を意識しており、詳細な基準が特徴。 最新版はDSM-5-TR(2022年)。 - ICD(国際疾病分類):

世界保健機関(WHO)が作成。公衆衛生や医療統計での使用を目的とし、精神疾患だけでなく全ての疾患を網羅。 最新版はICD-11(2019年発効)。

7. 検査

精神科の診断は主に問診によって行われますが、診断の補助や他の身体疾患との鑑別、治療方針の決定のために、様々な検査が用いられます。

1. 血液・生化学検査

「精神科で血液検査?」と意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、こころの健康状態を正しく理解し、安全で適切な治療を行うために、血液・生化学検査は非常に重要な役割を果たします。

神楽坂メンタルクリニックでは、院長の総合病院精神科での臨床経験から、診断や治療方針の決定において、精神症状だけでなく、可能な限り心身全体の状態を総合的に評価することを重視しています。

なぜ精神科で血液検査が必要なのか?

精神科で血液検査を行う目的は、大きく分けて3つあります。

①診断の補助(身体疾患による精神症状の除外)

「気分の落ち込み」「不安」「幻覚」といった精神症状は、実は精神疾患だけでなく、身体の病気が原因で現れることがあります。 例えば、甲状腺機能の異常や、電解質のバランスの乱れ、肝臓や腎臓の機能低下などが、うつ病やせん妄に似た症状を引き起こすことがあるのです。

これらの身体疾患を見逃したまま向精神薬による治療を開始すると、症状が改善しないばかりか、かえって状態を悪化させてしまう危険性もあります。そのため、まずは血液検査によって身体的な異常がないかを確認し、精神症状の原因を慎重に見極めることが不可欠です。

②向精神薬を安全に使用するため

精神科の治療で用いる向精神薬の多くは、肝臓や腎臓で代謝・排泄されます。そのため、これらの臓器の機能が低下していると、薬が体内に蓄積しやすくなり、副作用が強く出たり、予期せぬ影響が出たりする可能性があります。

治療を開始する前に肝臓や腎臓の機能を確認することはもちろん、治療中も定期的に検査を行い、薬が体に与える影響をモニタリングすることで、安全な薬物療法を継続することができます。

③治療効果の判定(血中薬物濃度モニタリング)

気分安定薬の炭酸リチウムやバルプロ酸、一部の抗精神病薬(クロザピンなど)のように、効果が期待できる血中濃度(治療域)と、副作用が出やすくなる中毒域が非常に近い薬剤があります。

このような薬剤については、定期的に血中濃度を測定する治療薬物モニタリング(TDM)を行い、一人ひとりの患者さんにとって最適で安全な投与量を設定します。

主な検査項目とわかること

当クリニックで行う主な血液検査の項目と、その項目からどのような疾患や状態を考慮するのかを解説します。

| 主な検査項目 | 考慮すべき主な疾患・状態 |

|---|---|

| 血糖値, HbA1c | ・低血糖による意識障害 ・非定型抗精神病薬などによる高血糖 ・糖尿病のリスク評価 |

| 電解質 (Na, Caなど) | ・電解質異常による意識障害、錯乱、せん妄 |

| 肝機能 (AST, ALT, γ-GT) | ・薬の代謝能力の評価 ・薬による肝機能障害のモニタリング |

| 腎機能 (Cr, BUN, eGFR) | ・薬の排泄能力の評価 ・薬による腎機能障害のモニタリング |

| 甲状腺機能 (FT3, FT4, TSH) | ・甲状腺機能亢進症や低下症に伴う、うつ ・躁状態、不安、認知機能低下などの除外 |

| 炎症所見 (白血球数, CRP) | ・脳炎や髄膜炎など、感染症に伴う精神症状の除外 |

| CK (クレアチンキナーゼ) | ・抗精神病薬の重篤な副作用である悪性症候群の評価 |

| ビタミンB1, B12, 葉酸 | ・アルコール使用障害に伴うウェルニッケ脳症の評価 ・ビタミン欠乏による認知機能低下や抑うつ症状の評価 |

2. 画像検査

脳の形態的・機能的な異常を調べるために行います。特に、症状の原因となる脳腫瘍や脳梗塞、脳萎縮などの器質的疾患を除外する(鑑別診断)上で重要です。

| 検査の種類 | 特徴 | 目的 |

|---|---|---|

| CT | X線を用いて脳の断面を撮影。 検査時間が短い。 出血の描出に優れる。 | 急性期の脳出血、頭部外傷の評価。 |

| MRI | 強い磁場と電波を用いて脳を撮影。 脳実質の詳細な描出に優れる。 | 脳梗塞、脳腫瘍、脳萎縮(認知症の鑑別)の評価。 |

| SPECT・PET | 放射性薬剤を投与し、脳の血流や代謝などの機能を評価する。 | 認知症の鑑別診断(特にアルツハイマー型、レビー小体型)、 てんかん焦点の診断。 |

※当院では画像検査は施行できません。必要に応じて検査目的で他院をご紹介します。

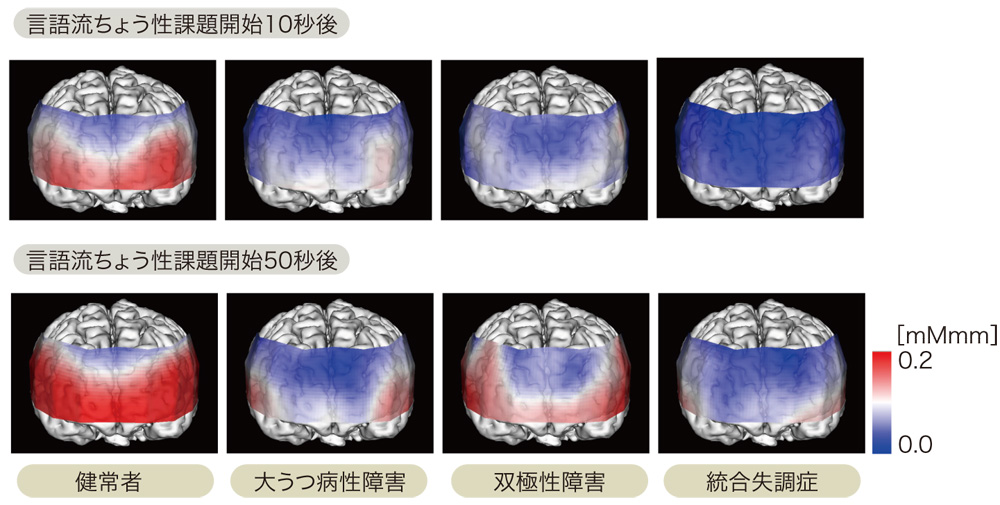

光トポグラフィー検査(NIRS)

近赤外光を用いて前頭葉の脳血流の変化を測定する検査です。2024年現在、うつ病と双極性障害、統合失調症との鑑別診断の補助として保険適用されています。この検査の結果は診断基準の要件には入っていません。あくまでも鑑別診断目的であり、現時点では「確定診断」に使えるものではありません。

(Neuroimage. 2013 Jun 10. doi:10.1016/ j.neuroimage.2013.05.126.)

※当院では光トポグラフィー検査は施行できません。検査を受けてみたいというご要望があれば、大学病院など実施している医療機関を検査目的でご紹介します。

3. 心理検査

心理検査は、質問紙や作業、描画などを通じて、患者さんの認知機能、パーソナリティ、心理状態などを客観的に評価するものです。あくまでも診断や治療の補助として利用するものであり、心理検査の結果から発達障害などの「確定診断」を付けるわけではありません。診断はあくまでも診断基準に当てはまるかどうかで決まります。

| 検査の種類 | 目的 | 主な検査例 |

|---|---|---|

| 知能検査 | 全般的な知的機能や、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリなどの認知特性を評価する。 | WAIS-IV(ウェクスラー成人知能検査) WISC-V(ウェクスラー児童用知能検査) |

| 質問紙法 | 「はい」「いいえ」などで回答し、パーソナリティ特性や特定の症状(うつ、不安など)の程度を測定する。 | MMPI(ミネソタ多面人格目録) AQ(自閉症スペクトラム指数) BDI-II(ベック抑うつ質問票) |

| 投映法 | あいまいな刺激(インクのシミなど)への反応から、無意識の葛藤やパーソナリティの深層を探る。 | ロールシャッハ・テスト SCT(文章完成法テスト) |

| 神経心理学的検査 | 記憶、注意、遂行機能(計画・実行能力)など、特定の高次脳機能を詳細に評価する。 | WMS-R(ウェクスラー記憶検査) WCST(ウィスコンシン・カード分類検査) |

※現在は当院では心理検査は施行できません。カウンセリング部門を開設したら実施できるように整備します。

8. 薬物療法

薬物療法は、精神疾患の治療において中心的な役割を果たします。主に脳内の神経伝達物質のバランスを調整することで、症状の改善を図ります。

向精神薬の主な種類と働き

向精神薬は、その作用や対象となる症状によって、いくつかの種類に分類されます。

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 主な対象疾患・症状 | 代表的な薬剤の分類 |

|---|---|---|---|

| 抗精神病薬 | 主にドパミンD2受容体を遮断し、幻覚や妄想を抑制する。 | 統合失調症 双極性障害の躁状態 | 定型抗精神病薬 非定型抗精神病薬 (SDA, MARTA, DPAなど) |

| 抗うつ薬 | 主にセロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、 脳内の濃度を高めることで、抑うつ気分や不安を改善する。 | うつ病 不安症 強迫症 | SSRI SNRI NaSSA 三環系抗うつ薬 |

| 気分安定薬 | 気分の波を安定させる。 躁状態・抑うつ状態の両方を予防・治療する。 | 双極性障害 | 炭酸リチウム バルプロ酸 ラモトリギンなど |

| 抗不安薬・睡眠薬 | GABA受容体の働きを強め、脳の興奮を鎮めることで、不安や不眠を改善する。 | 不安症 不眠症 | ベンゾジアゼピン系 非ベンゾジアゼピン系 メラトニン受容体作動薬 オレキシン受容体拮抗薬 |

| ADHD治療薬 | ドパミンやノルアドレナリンの働きを調整し、不注意や多動・衝動性を改善する。 | 注意欠如・多動症(ADHD) | メチルフェニデート アトモキセチンなど |

薬物療法の原則

- 単剤・少量開始の原則:

副作用を最小限に抑えるため、1種類の薬剤を少量から始め、効果や副作用を確認しながら徐々に調整します。 - 必要最小量の原則:

効果が得られる最も少ない量で治療を継続することを目指します。 - 十分な期間の継続:

症状が改善しても、再発を防ぐために一定期間は服薬を続けることが重要です。 - 患者さんとの共同意思決定(SDM):

治療の目的、薬の効果、副作用について十分に説明し、患者さんと相談しながら治療方針を決定します。

さらに詳しく知りたい方はこちらに進んでください 精神科の薬物療法について>>

9. 精神療法

精神療法(心理療法やカウンセリングとも呼ばれます)は、主に対話を通じて、患者さんが自身の問題や感情を理解し、考え方や行動のパターンを変え、困難に対処する力を育むことを目的とした治療法です。

様々な精神療法のアプローチ

精神療法には様々な理論的背景を持つアプローチが存在し、患者さんの状態や問題に応じて使い分けられます。

| 精神療法の種類 | 主な特徴・アプローチ | 対象となる主な疾患・状態 |

|---|---|---|

| 支持的精神療法 | 受容・傾聴・共感を基本とし、患者さんの不安を和らげ、自己肯定感を支える。 すべての精神療法の基盤となる。 | あらゆる精神疾患 心理的な悩み |

| 認知行動療法(CBT) | 出来事そのものではなく、それに対する「認知(考え方や受け取り方)」が気分や行動に影響するという考えに基づき、認知の偏りを修正し、適応的な行動を促す。 | うつ病 不安症 強迫症 PTSD |

| 対人関係療法(IPT) | 対人関係の問題(悲哀、役割をめぐる不和、役割の変化、対人関係の欠如)が症状に影響していると考え、対人関係スキルの向上を目指す。 | うつ病 摂食障害 |

| 精神分析的精神療法 | 無意識の葛藤や過去の体験が現在の症状に影響していると考え、自由連想法や夢分析などを通じて自己理解を深める。 | パーソナリティ障害 神経症 |

| マインドフルネス認知療法 | 「今、ここ」での体験に判断を加えず注意を向ける練習(瞑想など)を通じて、否定的な思考や感情にとらわれない心のあり方を育む。 | うつ病の再発予防 |

| 心理教育 | 患者さんやご家族に、病気や治療、対処法に関する正しい情報を提供し、病気への理解を深め、主体的に治療に取り組めるよう支援する。 | 統合失調症 双極性障害など |

薬物療法が脳の「ハードウェア」に働きかけるとすれば、精神療法はこころの「ソフトウェア」に働きかける治療と言えます。多くの場合、薬物療法と精神療法を組み合わせることで、より高い治療効果が期待できます。

10. 精神保健

精神保健は、精神疾患の治療だけでなく、すべての人のこころの健康を維持・増進し、精神疾患を予防することを目的とする幅広い活動を指します。

1. 児童虐待への対応

児童虐待は、子どもの心身に深刻な影響を与え、将来の精神疾患のリスクを高める重大な問題です。 虐待は以下の4つに分類されます。

- 身体的虐待:

殴る、蹴る、やけどを負わせるなど。 - ネグレクト(養育の怠慢・拒否):

食事を与えない、病気でも病院に連れて行かないなど。 - 心理的虐待:

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別、家族へのDVを見せる(面前DV)など。 - 性的虐待:

子どもへの性的ないたずら、性的行為の強要など。

虐待を疑う所見(不自然なアザや骨折、極端な栄養不良、おびえた態度など)に気づいた場合、すべての国民に児童相談所などへ通告する義務があります(児童福祉法)。この通告は守秘義務違反にはなりません。 早期発見と迅速な対応が、子どもの安全を守るために不可欠です。

2. いじめや不登校への対応

学校は子どもが多くの時間を過ごす場所であり、ここでの体験はこころの健康に大きく影響します。

いじめ

- いじめは、被害者が心身の苦痛を感じている行為と定義されます。

- 加害者・被害者だけでなく、それを煽る「観衆」や見て見ぬふりをする「傍観者」の存在が問題を深刻化させます。

- 被害者は自己評価の低下、対人不信、不安、抑うつなどを経験し、PTSDやうつ病につながることもあります。

不登校

- 病気や経済的理由以外で年間30日以上欠席する状態を指します。いじめや学業不振、家庭問題、精神疾患など様々な要因が絡み合っています。

- 対応としては、無理に登校を強いるのではなく、まずは安心して休める環境を確保し、本人の気持ちに寄り添うことが重要です。

- 必要に応じて、フリースクールや適応指導教室など、学校以外の居場所や学びの場を活用することも有効です。

3. 産業精神保健(職場でのメンタルヘルス)

働く人のこころの健康を守ることは、個人にとっても企業にとっても重要な課題です。

4つのケア

厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策として、以下の4つのケアを推進しています。

- セルフケア:

労働者自身がストレスに気づき、対処する。 - ラインによるケア:

管理監督者(上司)が部下の変化に気づき、相談に乗るなどの対応をする。 - 事業場内産業保健スタッフ等によるケア:

産業医や保健師などが専門的なケアを行う。 - 事業場外資源によるケア:

外部の専門機関(医療機関やEAPなど)を活用する。

ストレスチェック制度

- 労働者が50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。

- 労働者自身のストレスへの気づきを促し、高ストレス者には医師による面接指導を行い、職場環境の改善につなげることを目的としています。

職場復帰支援(リワーク)

- メンタルヘルス不調で休職した労働者が円滑に職場復帰できるよう、計画的・段階的に支援するプログラムです。

- 主治医、産業医、会社が連携し、本人と相談しながら復帰計画(リワークプラン)を作成し、復帰後もフォローアップを行います。

産業医

常時50人以上の労働者を使用する事業場で産業医を選任することを義務付けられており、企業の衛生環境づくりを支援し、従業員の健康をサポートすることが職務です。

産業医は医療行為を行わないということを知らない人が意外と多いです。あくまでも企業に雇用されたオブザーバー的な役割です。また医師免許があれば、厚生労働大臣が指定する研修会に参加して所定の単位を取得すれば認定産業医を取得でき、産業医という資格そのものは専門医ではありません。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

労働安全衛生法第13条第5項

産業医の職務(安衛則第14条第1項)は以下の通りです

- 健康診断の実施とその結果に基づく措置

- 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置

- ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置

- 作業環境の維持管理

- 作業管理

- 上記以外の労働者の健康管理

- 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置

- 衛生教育

- 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

4. 自殺への対応

自殺は個人的な問題だけでなく、様々な要因が絡み合う社会的な問題です。日本では「自殺対策基本法」に基づき、国、自治体、医療機関などが連携して対策に取り組んでいます。自殺の危険因子には、精神疾患(特にうつ病)、過去の自殺未遂、孤立、喪失体験などがあります。

一方、相談できる相手がいることや、適切な治療につながることは保護因子となります。自殺のサインに気づいた場合、「TALKの原則」に沿った対応が推奨されます。

- T (Tell): 心配していることをはっきりと伝える。

- A (Ask): 「死にたい」という気持ちについて率直に尋ねる。

- L (Listen): 絶望的な気持ちを否定せずに傾聴する。

- K (Keep safe): 安全を確保し、専門機関につなげる。

11. 精神科医療に関わる法律

精神科医療は、患者さんの人権に深く関わるため、様々な法律によってそのあり方が定められています。特に重要な法律として「精神保健福祉法」と「障害者総合支援法」があります。

1. 精神保健福祉法

精神障害者の医療、保護、社会復帰の促進、国民の精神的健康の向上などを目的とした、精神科医療の根幹をなす法律です。特に、入院形態について詳細な規定があります。

| 入院形態 | 概要 | 本人の同意 |

|---|---|---|

| 任意入院 | 患者さん本人の同意に基づく入院。 | あり |

| 医療保護入院 | 精神保健指定医が入院の必要性を認め、家族等の同意がある場合の入院。 | なし |

| 措置入院 | 自傷他害のおそれがあり、2名以上の精神保健指定医の診察の結果が一致した場合に、都道府県知事の権限で行われる入院。 | なし |

| 応急入院 | 急速な入院が必要だが、本人や家族等の同意が得られない場合に、精神保健指定医1名の診察で72時間に限って行われる入院。 | なし |

2. 障害者総合支援法

この法律は、障害の種別(身体・知的・精神・発達・難病)にかかわらず、障害のある人々が基本的人権を享受し、個人として尊重され、地域社会で安心して暮らせるように総合的な支援を行うことを目的としています。

提供されるサービスは、個々のニーズに応じて市町村が支給決定を行う「自立支援給付」と、市町村や都道府県が地域の実情に応じて実施する「地域生活支援事業」に大別されます。

① 自立支援給付

個々の障害のある人の障害支援区分や状況に応じて提供される、全国一律のサービスです。

| 給付の種類 | 概要 | 具体的なサービス例 |

|---|---|---|

| 介護給付 | 日常生活において常時介護を必要とする方に、身体介護や家事援助、外出支援などを提供します。 | 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、 同行援護(視覚障害)、 行動援護(知的・精神障害)、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援など。 |

| 訓練等給付 | 地域生活や就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などを提供します。 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、 就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)など。 |

| 自立支援医療 | 精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担を、原則として1割に軽減する制度です。 所得に応じて月額自己負担上限額が設定されます。 | 精神通院医療が該当します。 |

| 相談支援 | サービスを利用するための計画作成や、関係機関との連絡調整などを行います。 | 計画相談支援、地域相談支援(地域移行・地域定着)など。 |

| 補装具費の支給 | 身体機能を補うための用具(義肢、装具、車いすなど)の購入・修理費用を支給します。 | 義肢、装具、車椅子など。 |

② 地域生活支援事業

市町村が主体となり、地域の実情に応じて柔軟に実施するサービスです。例えば「どこの病院を受診したら良いのか?」「どうやって本人に受診を勧めたらよいのか?」「日中の活動の場所はどうやって探すのか?」など精神疾患に関する様々な悩みを相談できます。

主な事業例:

相談支援事業(基幹相談支援センターの設置など)、意思疎通支援事業、日常生活用具の給付・貸与、移動支援事業(通院時の付き添いなど)、地域活動支援センターの運営など。

3. 障害者手帳と障害年金

これらのサービスを利用するには、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口への申請が必要です。 申請後、障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成を経て、サービスの利用が開始されます。

- 精神障害者保健福祉手帳:

精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。税金の控除や公共料金の割引、障害者雇用枠での就労など、様々なサービスを受けるために必要となります。等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と生活能力障害の程度を総合的に判定して決定されます。

東京都福祉局 >> - 障害年金:

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金です。障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金ネットワーク >>

12. 精神医学の最新事情と将来

脳科学の進展と生物学的精神医学

近年の脳科学の目覚ましい進展により、精神疾患の生物学的なメカニズムが少しずつ解明されつつあります。fMRIなどの脳画像研究により、特定の疾患を持つ患者さんの脳活動のパターンが明らかになったり、遺伝子研究によって疾患のリスクを高める遺伝子が同定されたりしています。

将来的には、これらの知見を基に、血液検査や画像検査で診断を行う客観的なバイオマーカーの開発や、個人の遺伝的・生物学的特性に合わせたプレシジョン・メディスン(個別化医療)の実現が期待されています。

デジタル精神医療の台頭

AI(人工知能)技術は、精神医学の分野でも大きな可能性を秘めています。膨大な臨床データや論文を解析し、新たな治療法の発見や創薬を加速させることが期待されています。また、スマートフォンアプリなどを活用したデジタルセラピューティクス(DTx)は、認知行動療法などをより身近に提供する手段として注目されています。

新たな治療法の開発

- 反復経頭蓋磁気刺激法(rTMS):

磁気を用いて脳の特定部位を刺激し、神経活動を調整する治療法です。限定的ではありますが、2019年から保険適応が始まっています。特に、慶應大学などの研究で、薬物療法で十分な効果が得られないうつ病に対して有効性が示されています。

「うつ病の維持治療としての反復経頭蓋磁気刺激MAINT-R無作為化臨床試験」 >> - mRNA医薬:

新型コロナウイルスワクチンで注目された技術ですが、精神疾患の根本治療に応用できる可能性が期待されています。

13. 神楽坂メンタルクリニックの視点から

当クリニックでは、これら精神医学の大きな潮流を踏まえ、患者さん一人ひとりに寄り添う医療を神楽坂の地で提供してまいります。

「病を診て人を診ず」にならない医療

診断基準や検査結果は、患者さんを理解するための一つの側面に過ぎません。私たちは、診断名というラベルを貼るのではなく、その方の生活史、価値観、そして現在直面している困難といった「その人全体」を理解することを何よりも大切にします。 対話を通じて、患者さんと共に悩み、共に回復への道を歩むパートナーでありたいと考えています。

主治医制による継続性と安心感

当クリニックでは、原則として院長が全ての患者さんの主治医となります。初診から治療の終結、そしてその後のフォローアップまで、一貫して同じ医師が担当することで、きめ細やかで継続的な医療を提供します。 頻繁に担当医が変わることなく、長期的な視点で患者さんの変化を見守り、信頼関係に基づいた安心感のある治療空間を育んでまいります。

DX化による利便性と効率化

私たちは、予約システムやオンライン診療、電子カルテ、キャッシュレス決済といったDX(デジタル・トランスフォーメーション)を積極的に導入します。 これにより、患者さんの待ち時間の短縮や通院の負担軽減といった利便性の向上を図るとともに、スタッフの業務を効率化し、その分の時間を患者さんとの対話やより質の高い医療の提供に充ててまいります。

将来的な展望

開業当初は医師による診療が中心となりますが、近い将来的には臨床心理士によるカウンセリング部門の併設を計画しています。薬物療法と専門的な精神療法(カウンセリング)をクリニック内で連携して提供することで、より包括的で多角的な心のケアを実現できると考えています。患者さんのニーズに応じて、最適な治療の選択肢を提供できる体制を目指してまいります。

14. 参考文献

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition, text revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.(日本語版:日本精神神経学会(日本語版用語監修)・高橋三郎・大野裕(監訳)『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル』医学書院)

- 永井良三(シリーズ総監修)・笠井清登(編集). (2021). 精神科研修ノート 第3版. 診断と治療社.

- Benjamin J. Sadock, M.D., Virginia A. Sadock, M.D., Pedro Ruiz, M.D. (2015). Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 11th Edition. LWW. (日本語版:井上令一(監修)『カプラン臨床精神医学テキスト第3版』MEDSI)

- 松崎朝樹. (2021). 精神診療プラチナマニュアル 第3版. MEDSI.

- 大武陽一. (2021). みんなの心療内科. 中外医学社.

- 医療情報科学研究所(編集). (2022). 病気がみえる vol.14 精神疾患. MEDIC MEDIA.